取りたい免許とプラン、料金などを確認し、小樽自動車学校のホームページから入校申込みをします。不安な点などがある場合はお問い合わせから事前に確認しておきます。

私の場合、スピードコースでの入校を検討していたのですが、スピードコースには人数制限があり、空きがあるかやいつ頃入校できそうか、入校と卒業の日程などについて確認がしたかったので、申し込む前にメールでのやりとりで質問させていただきました。また、割引等の詳細については実際に問い合わせてみないと具体的な金額が分からなかったりするので、電話でもメールでも遠慮なく問い合わせておくといいと思います。

入校申込みフォームのページを開くと、入力項目が沢山でてきます。基本的に普通に情報を入力していけば問題ないでしょう。ただ、電話番号(または携帯電話番号)欄は任意となっていますが、特別な事情がない限り入力しておくと後々手間にならずに済むと思います。申し込み後すぐ、入力したメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。そして翌日(場合によっては数日後)、学校の担当者から(申し込みの際に電話番号が未入力だったため)「入校の詳細を確認したいのですが電話番号の記載がなかったのでお時間のある時にお電話いただけますでしょうか」といった内容のメールが届きました。その後も基本的に電話でのやりとりだったので、携帯の電話番号は入力しておくといいと思います。

申し込み後、学校の担当者とのやりとりで教習料金や入校(予定)日などが伝えられます。その後、郵送で入校案内や教習料金表などが届きます。教習料金表に支払方法や振り込み先が記載されているので入校当日までに教習料金を支払います(入校日当日、受付でのクレジットカード払いも可能)。

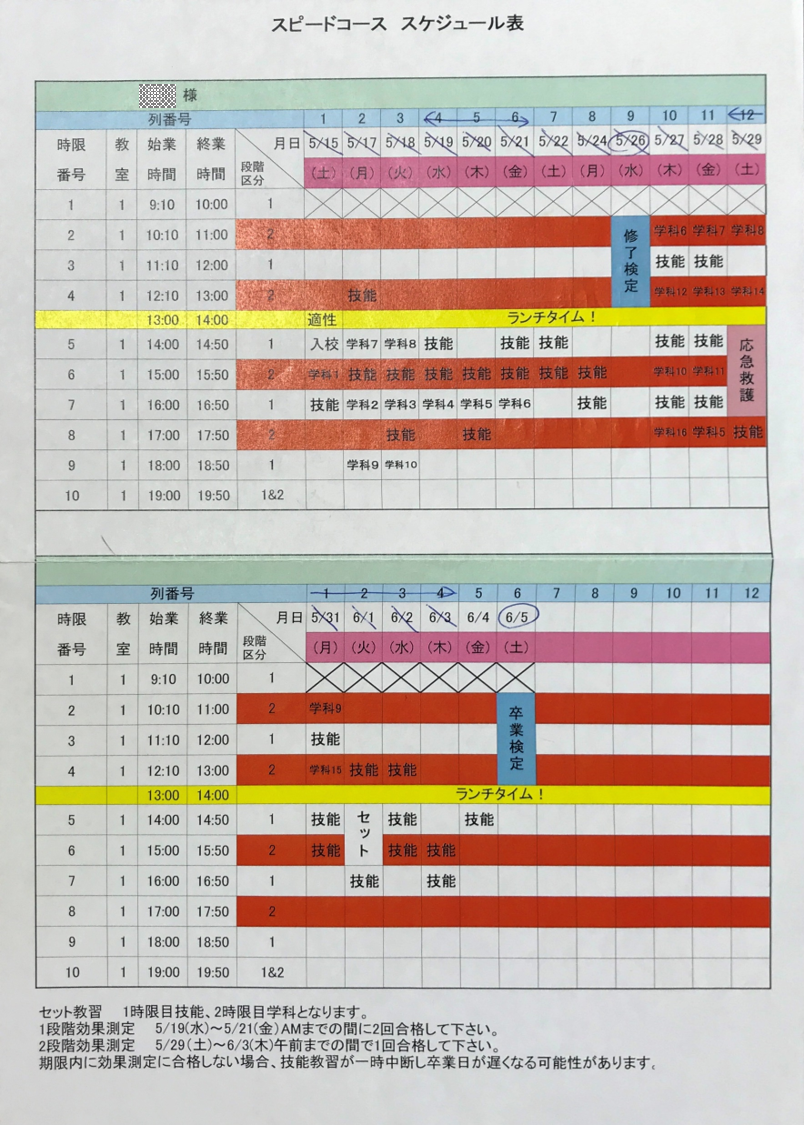

スピードコースで申し込んだ場合、申し込み後の担当者とのやりとりで学校側がスケジュール(入校から卒業まで、どの日の何時限目に教習・検定を受けるかといった時間割のようなもの)を組むために、予定を確認されるのであらかじめ教習所に通う期間の予定をできる限り詳細に把握しておきましょう。

また予定の聞き取り後、スケジュール表が出来上がるまでかなり時間がかかる場合もあるので(私の場合入校日の約2カ月弱前に申し込み、約1か月半かかりました)、入校案内の郵送が入校日の数日前になるという可能性もあります。予定の変更が必要な場合はすぐに連絡するようにしましょう。

入校日当日から(実質入校前でも)学校の無料送迎バスが利用できます。入校前最後の案内でもし送迎バスの案内がなかった場合は「送迎バスを利用したいのですが」と一言申し出れば対応してくれますが、必ず前日の午後6時までにその旨を伝えましょう。小樽市内であれば送迎バスは家のすぐ近くまで来てくれるので行きも帰りも黄色いバス(小樽自動車学校の送迎バス)に乗り込むだけで大丈夫です。もちろん、公共交通機関を利用することもできます。また、当日必要な持ち物(本籍入りの住民票、印鑑、身分証、眼鏡など)と(運転に適した)格好なども忘れずに確認しておきましょう。入校当日から技能教習があることもあるので運転に適した格好でいくと安心でしょう。

入校日当日はまず入校手続きを30分ほど行います。学校に到着したらまず受付で「今日初めてなんですが」といえばあとは受付の方が案内をしてくれます。初めに入学申込書に必要事項を記入し提出するように言われます。この書類は受付で手渡されるか、小樽市内のどこかでパンフレットなどと同根されたものをもっていた場合は持参した入学申込書を提出することもできます。ちなみに小樽駅構内のバーガーキングでもパンフレットが置かれていました(※特別ご優待申込書同梱) 。

その後、正面玄関横のカウンター(椅子が2つあるところ)で入校説明と視力検査を受けます。教習料金をまだ支払っていない場合は受付の方に「ここで支払います」といえば支払いの手続きを取ってくれます。ここで運転教本と学科教本の2冊が入ったケースのようなものと案内などの書類を数枚受け取り、入校に際しての確認や説明を受けます。

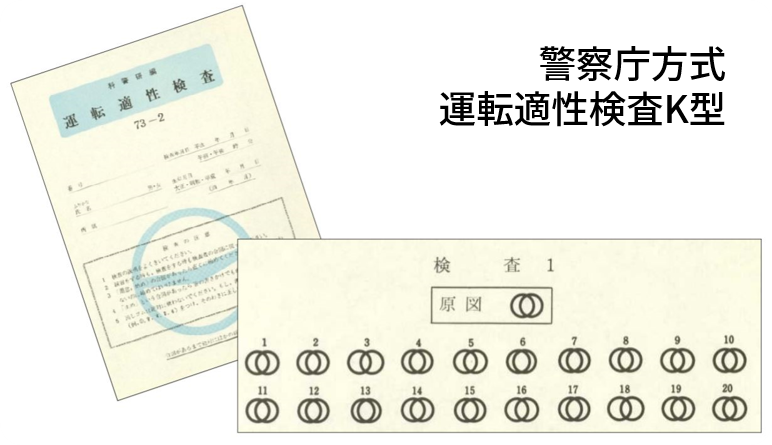

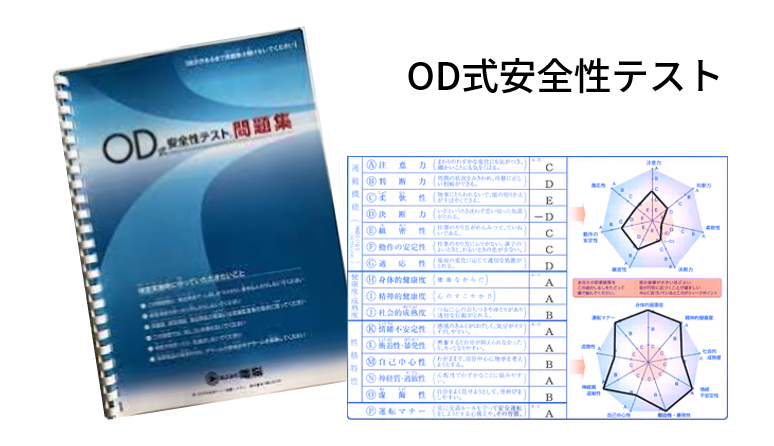

続けて、片眼0.3以上・両眼0.7以上あるかの視力検査と、赤・青・黄の色別検査を行います。この条件を眼鏡やコンタクト等を使用しなければ満たせない場合は免許の条件等という欄に「眼鏡等」という記載がつくので、運転で眼鏡やコンタクトを使用する場合は忘れず申告してください。視力検査まで終わったら次は入校式(入校説明)が2階の教室で行われます。ここで教習原簿というものを渡されます。教習原簿には教習生のあらゆる個人情報や教習の進捗状況などが記録されていて、学校にいる間は肌身離さず持ち歩きます。入校説明の後は続けて運転適性検査を行います。小樽自動車学校では(2021年6月時点で)、警視庁方式運転適性検査K型を採用しています。他ではOD方式を採用していたりそれぞれ自動車学校によってバラバラです。ちなみに警視庁方式運転適性検査K型では紙の冊子に6つほどの検査項目があり、指導員の指示に従って他の入校生と同じ教室で実施します(すべて冊子に書き込んでいくスタイルの検査で、体を動かしたりということは一切ありません)。この検査の結果は後日改めて技能教習の時間に指導員の方から結果に関してお話をされます。また、教習原簿にも結果が記入されます(指導員も多少その結果を踏まえて教習生に合った教習を行います)。検査結果といっても合否はありません。あらっぽい運転をするのか、正確だけどとても慎重な運転をするのか、操作は上手だけど判断が適切にできるかといったような運転性格を知るための検査です。素直に検査項目に取り組み結果を受け止めて運転に臨むことが大切だと思います。

第1段階の技能教習はすべて場内コースで行われます。最低限受講しなければならない教習の時限数が決まっており、MT普通で15時限、AT普通で12時限と法律で定められています。学校側も基本的にこの規定時限数で教習が修了するよう教習を進めてくれます。大半の人はこの規定時限数で教習を完了するのですが、人によってはもう少しかかる場合もあります。その場合は延長という形で(安心パックなどを除き)追加料金がかかることがほとんどです。第1段階ではまず車の基本的な操作技術(発進と停止、カーブや曲がり角の走行など)と公道を安全に走るための操作(巻き込み確認など)を学びます。

では実際に何をするのか?

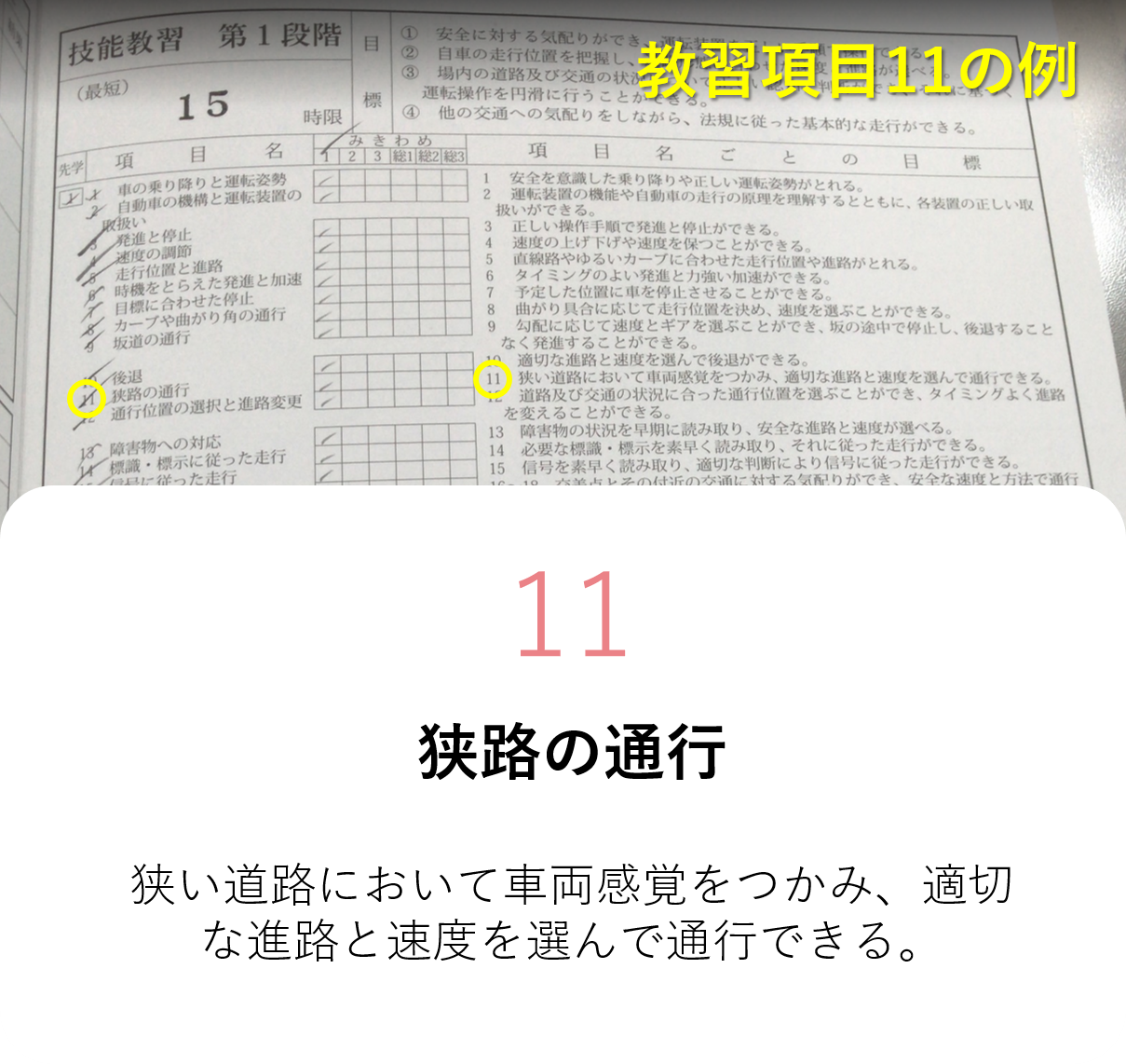

MTなら15時限、ATなら12時限、規定時限数で取り組む課題(内容)が規定されています。教習課題は教習原簿に項目名と項目名ごとの目標という表記で具体的に記載されています。例えば、第1段階で印象に残るものといえば「狭路の通行」、通称「S字クランク」でしょう。教習原簿には下図のように書いてあります。

このような教習項目が23個あります。教習時限数と教習項目数は一致しておらず、一回の教習で複数の項目に取り組んだり、逆に一つの項目を複数回の教習をまたいで取り組んだりします。当然、教習所のカリキュラムや教習の進捗にもよります。私の場合は、前半(8時限目あたりまで)は各教習で2項目ほど進め、後半で少しずつ習ったことを合体して過去にやったことを総復習していくという流れでした。検定が近くなると、検定に近い形でひたすら教習課題をこなしていきます。この頃になるとだいぶスムーズに走れるようになったり、指導員が特別まとまった説明をすることもほとんどないため、一回の教習で様々な課題を沢山練習するようになります。

ちなみに、技能教習と学科教習は第1段階でも第2段階でも基本的に並行して進めます。もちろん、技能教習をほとんど受け終えてから学科教習をまとめて受講したりその逆をしたりすることも可能ですが、技能と学科を並行して進めるのが普通です。

MT教習生の場合、1時限目に導入としてトレーチャー(運転模擬装置)を使う場合があると思います。ここで車の基本的な操作(乗車姿勢の確認、エンジン始動、アクセル・ブレーキ・クラッチ・シフトノブ・ハンドル・ライト・ワイパー操作等、発進と停止、シフトチェンジ)を習います。その後はひたすら実車で教習項目に取り組んでいきます。また、基本的にMT車で教習を行いますが、AT車も当然運転できなければならないため、1時限ほどAT車の教習が入っていたりします。

そして、教習の終わりと始まりは必ず指導員の運転で戻ります。教習車が停められている場所は学校の敷地内ではありますが、場内コースには含まれないため、すくなくとも仮免許が必要ということで公道扱いです。送迎バスや職員の私用車、車販売の車なども停められているためまだ免許を持っていない第1段階の教習生がぶつけたりしたら大変です。そのため、第1段階のうちは場内コースまで指導員が運転し、発着点で運転交代ということになります。しかし、第2段階に入ると場内課題に取り組む際は教習生が自分で場内コースまで運転することができるので、教習中最初から最後まで運転します。

第2段階の技能教習は基本的に公道です。そのため、必ず仮免許を携帯しなければいけません。また、第1段階とは違い、教習中は基本的に教習生が運転します。第1段階のように初めは指導員が見本を見せたり、運転しながら説明したりすることはありません。2段階の1時限目から教習生自身が指導員の指示に従って運転します。そしてその都度、気を付けるポイントやアドバイス等を伝えてくれるというスタイルで教習が進められます。第1段階同様に教習課題はありますが、数は比較的少なく、〇〇の項目に取り組むというよりは、総合的に取り組むといった感じでしょうか。例えば、歩行者等の保護という教習課題に取り組んでいる際に歩行者が全然現れないこともあります。

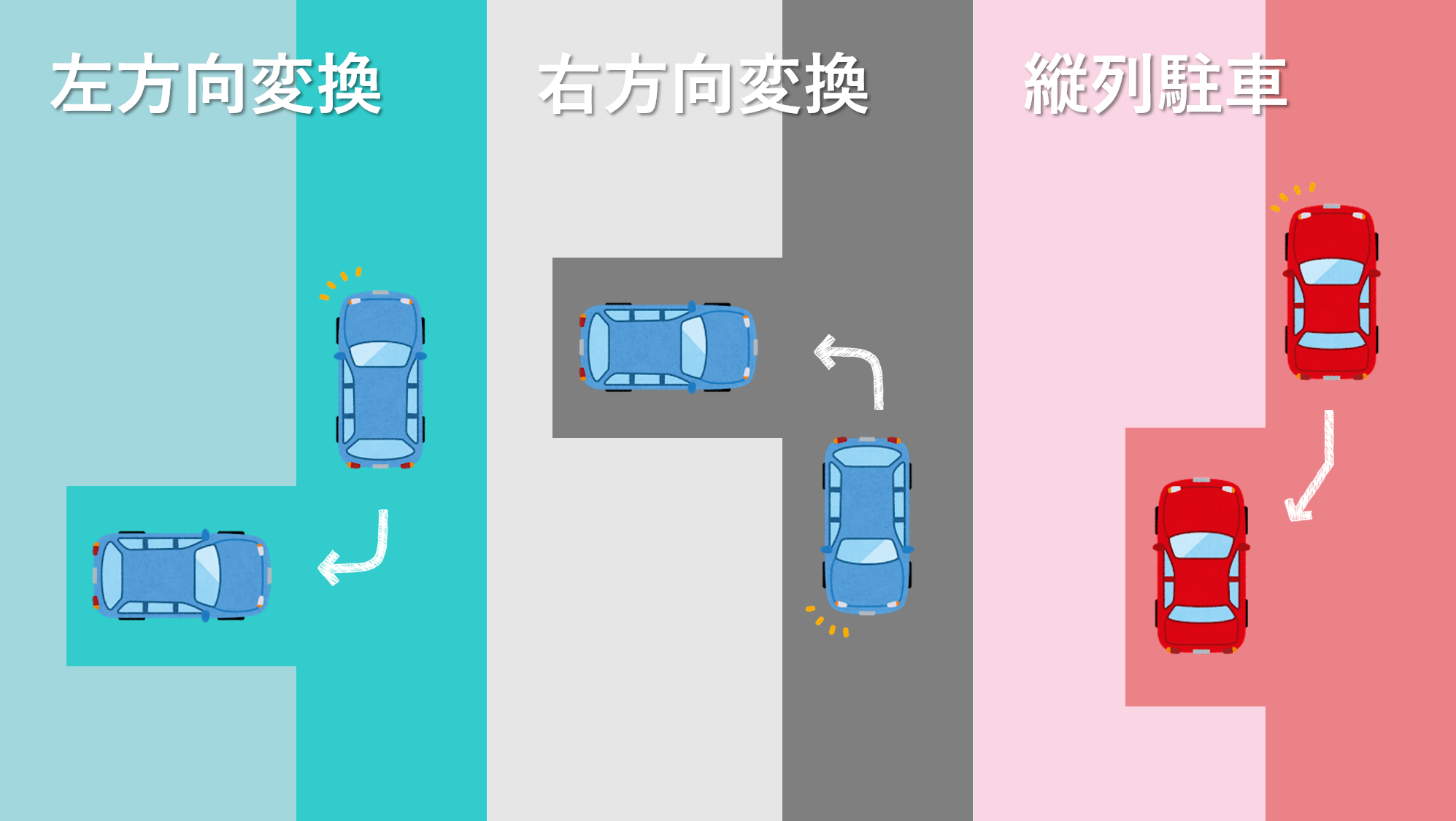

また、第2段階では路上運転だけでなく場内課題もあります。場内課題は、左方向転換・右方向転換・縦列駐車の3つです。教習では全て練習しますが、卒業検定ではどれか一つを(ランダムで選択され)やることになります。

第1段階の学科教習の内容は一言でいえば、「路上運転をするのに必要な最低限の知識」です。標識・標示などの交通ルールや免許制度などです。第2段階では応用的な内容になります。悪天候での走行法や危険予知などです。イメージとしては、中学校や高校の保健や家庭科の教科書の内容のように、既に知ってることが多く、とにかく覚えて試験に臨むといったレベルの内容です。

また、座学なので基本的に教室で教本を開いて指導員の説明を聞くというスタイルの教習ですが、第2段階では技能教習と一緒に行う項目もあります。

参考としてMT車教習生だった私の教習原簿の技能教習の教習項目を紹介します。

- 車の乗り降りと運転姿勢

- 自動車の機構と運転装置の取扱い

- 発進と停止

- 速度の調節

- 走行位置と進路

- 時機をとらえた発進と加速(ここで時機とはタイミングのことを言います。場内では少ないかもしれませんが必ず他の車が走っているということを前提に発進をする必要があるため、その際に必要な確認作業等を教わります。)

- 目標に合わせた停止

- カーブや曲がり角の通行

- 坂道の通行(俗にいう坂道発進です。実際は通過ではなく、上り坂で一旦停止し坂道での発進をします。)

- 後退(簡単というか基本的なバックです。実際に車に乗っているとわかりますが、車後方の死角は非常に広いです。そのため、後退という行為は非常に危険で慎重に行わなければなりません。そのために必要な技術が、安全確認と並行した微速度調整です。)

- 狭路の通行(俗にいうS字・クランクです。第1段階、第2段階合わせてもかなり躓きやすい項目です。)

- 通行位置の選択と進路変更

- 障害物への対応

- 標識・標示に従った走行

- 信号に従った走行

- 交差点の通行(直進)

- 交差点の通行(左折)

- 交差点の通行(右折)

- 見通しの悪い交差点の通行

- 踏切の通過

- オートマチック車の運転

- オートマチック車の急加速と急発進時の措置

- 教習効果の確認(みきわめ)

- 路上運転に当たってのの注意と路上運転前の準備

- 交通の流れに合わせた走行

- 適切な走行位置

- 進路変更

- 信号、標識・標示等に従った運転

- 交差点の通行

- 歩行者等の保護

- 道路及び交通状況に合わせた運転

- 駐・停車

- 方向変換・縦列駐車

- 急ブレーキ

- 自主経路設定

- 危険を予測した運転

- 高速道路での運転

- 特別項目

- 教習効果の確認(みきわめ)

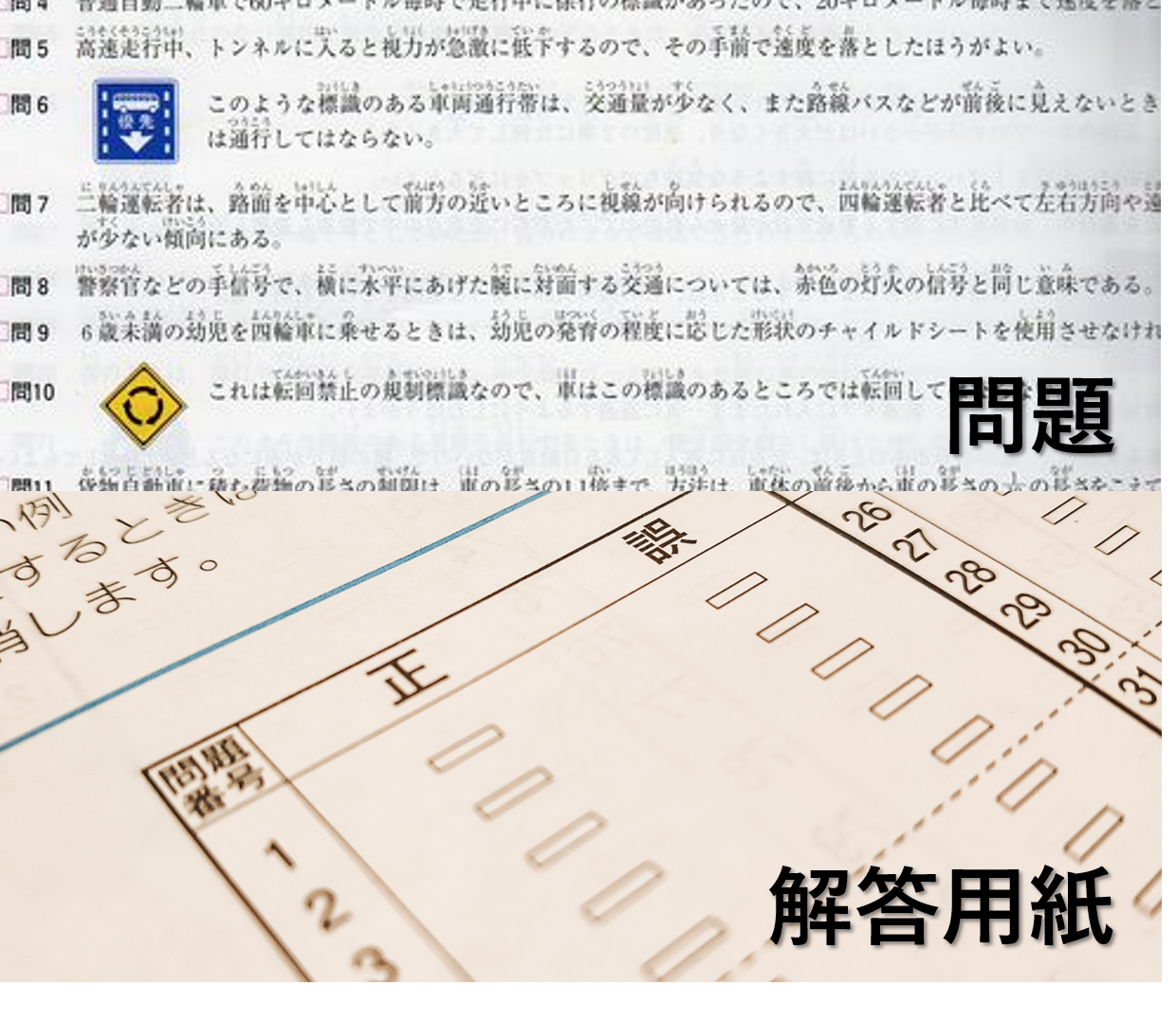

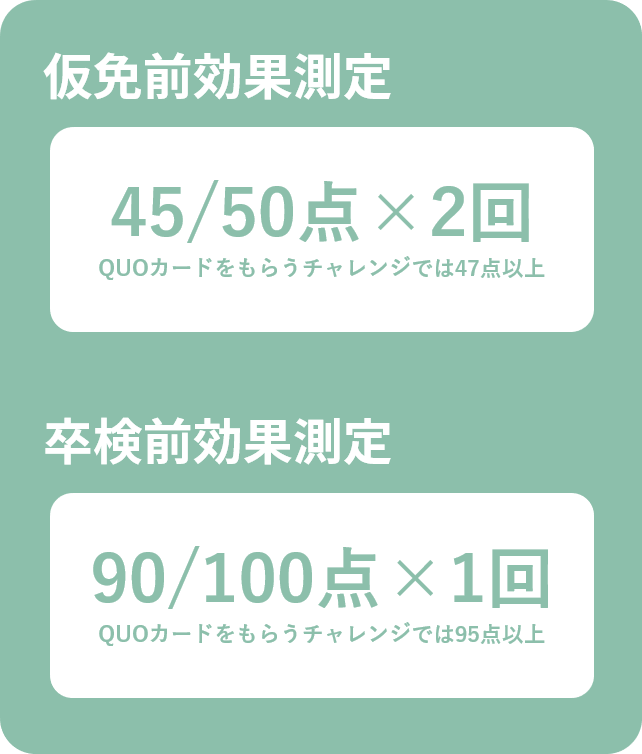

効果測定とは、学科試験の模擬試験のようなものです。仮免前と卒検前の2種類があり、何回でも受けられます。ただし、みきわめ(技能試験の模擬試験のようなもの)の前に基準の結果を出さなければなりません。ちなみに、私が通ったときは基準よりさらにいい点数を取るとQUOカードを貰えるという企画がありました。

本番同様の問題数と試験時間、回答方式(マーク方式)で実施されます。効果測定を受けるときは受付に申し出ればすぐに受けることができます。教習原簿を預け、問題と解答用紙を渡されます。廊下を挟んで受付の向かいにある部屋が効果測定を受ける教室となっています。荷物を持って適当な席を選んで筆記用具だけを出し、自分で試験時間を測って解き始めます。

終わったら受付に出してその場で採点してもらいます。点数が出たらそのまま解答用紙だけ返却されるので見直しをします。必ず見直しをしないといけないので(満点取ったことがないので満点の場合もあるかは分かりません笑)教本を参照しながら見直しをします。それが終わったら回答用紙を受付に渡し、教習原簿を受け取って終了です。

「みきわめ」は技能試験(検定)の模擬試験のようなものです。各段階(第1・第2)の技能教習の最終項目、教習効果の確認(みきわめ)があります。普段の教習とほとんど同じ雰囲気で行われますが、指導員は検定に合格できそうかどうかを見極めています。ここで「良」という結果をもらえれば、その段階の教習が修了し検定・試験を受けることができるようになります。「不良」という結果をもらった場合は「良」をもらえるまでみきわめを受けなければなりません。

修了検定は、仮免許を取得するための技能試験です。発着所までは検定員の運転で行きます。発着所からは場内コースの決められたコースを検定員の指示に従って走ります。途中、坂道発進やS字クランクなど教習で練習してきた課題をこなしていきます。発着所に車を停車させ車降りたら終了です。試験終了後、合格発表の前に良かった点、反省点など検定員から講評を受けます。

採点は減点方式です。試験開始時には100点あり、減点対象となる行為をするとそれに応じた点数を持ち点から引かれていきます。

試験終了時に持ち点が70点以上残っていれば合格です。途中で70点を下回ってしまったり、検定中止事項にあたる行為があるとその時点で不合格になります。例えば、左折時に巻き込み確認を忘れてしまったとすると減点されます。また、クランクでポールと接触してしまった(接触する前に補助ブレーキを踏まれてもNG)場合は検定中止となり不合格になります。不合格となった場合、再度検定を受ける前に補習を最低1時限うけなければいけません。※補習には追加料金がかかってしまします。

合格した人は指定された教室に移動し、学科試験(仮免学科試験)を受けます。

通常修了検定と合わせて実施するのが仮免学科試験です。仮免許を取得するために、修了検定に合格した人が受験する学科試験です。⚪︎×の正誤問題50問で試験時間は30分です。回答形式はマーク形式です。私の時は受験者が自分一人だったので、30分より早く終わった場合にはそこで終了することもできました。

この合格すれば仮免許が交付されます。交付は早くて翌日になると思います。もし不合格だった場合は、修了検定は受けず仮免学科試験だけ再受験することになります。

卒業検定は教習所を卒業するために最後に受ける試験です。指定自動車学校を卒業し運転免許試験を受験する生徒は、試験場での技能試験が免除されるため、教習所で受ける卒業検定が実質試験場の技能試験に変わる試験になります。

修了検定同様、減点方式の70点以上で合格ですが、卒業検定では路上と場内の両方で行われます。初めに路上で検定員の指示に従って検定コースを走ります。複数の受験生が相乗りする場合、一人ずつ運転を交代し全員がそれぞれの指定された検定コースを走り終えたら、検定員が場内コースまで運転します。そこで、再び一人ずつ場内課題に取り組みます。場内課題は、左方向変換・右方向変換・縦列駐車の3つからいずれか一つを指定されます。路上の検定コースを走り終え、場内課題をこなして終了です。合格発表前に一人ずつ講評をうけます。あそこで安全確認を怠ってたとか、あの場面ではこういう判断も選択肢だったよねとか色々アドバイスや反省点などを言われます。その後、合格発表が行われます。修了検定同様、試験終了時に持ち点が70点以上残っていれば合格です。

卒業検定の合格発表後、合格者全員で2階の第2学科教室に移動します。適当に席に座ってしばらくすると指導員が来て「合格おめでとうございますっ」と一言あってから卒業の手続きを行います。卒業後に受験する本免学科試験に必要な書類を準備したり、卒業生へ1年間定期的に配信されるメールの案内、初心者マークなどを一通り受け取ります。

その後、本免学科試験に関して細かい説明を受け、最後に(恐らく26歳以下しか受けない)講習で15分程度のビデオを視聴して解散です。

教習所を卒業して最後に待っているのが学科試験です。仮免許を取得する際は、技能試験(修了検定)も学科試験(仮免学科試験)も教習所で実施しました。しかし、卒業時に実施するのは、技能試験(卒業検定)だけです。残った学科試験は自分の住民票のある都道府県の運転免許試験場で受験します。小樽であれば、札幌運転免許試験場で本免学科試験を受験します。試験は平日であれば毎日(※要確認)実施されています。予約や申込みは必要なく、持ち物を持って時間に間に合うように時限場に行くだけです。

試験場に行く際は必ず自動車学校の卒業証明書が必要になります。忘れてしまうと、技能試験が免除されないので注意が必要です。当日必要な書類一式は、卒業式でまとめて渡されます。また、当日の持ち物や1日の流れ、注意事項などは卒業式で説明を受けますし、案内用紙も渡されます。

当日は待ち時間がかなりあるので必ず!暇つぶしできるような対策をしておく必要があります。1時間、2時間と平気で待たされますし、その間敷地を出るということもできない(周りに何もないので出ても何もできない)ので本やイヤフォンを持参して静かに時間を潰せるようにしておきましょう。

また、当日必要なお金は「現金」で持参してください。収入証紙を購入する際、現金以外での支払いができない(2021年6月時点)のでを忘れてしまうと受験できなくなります。

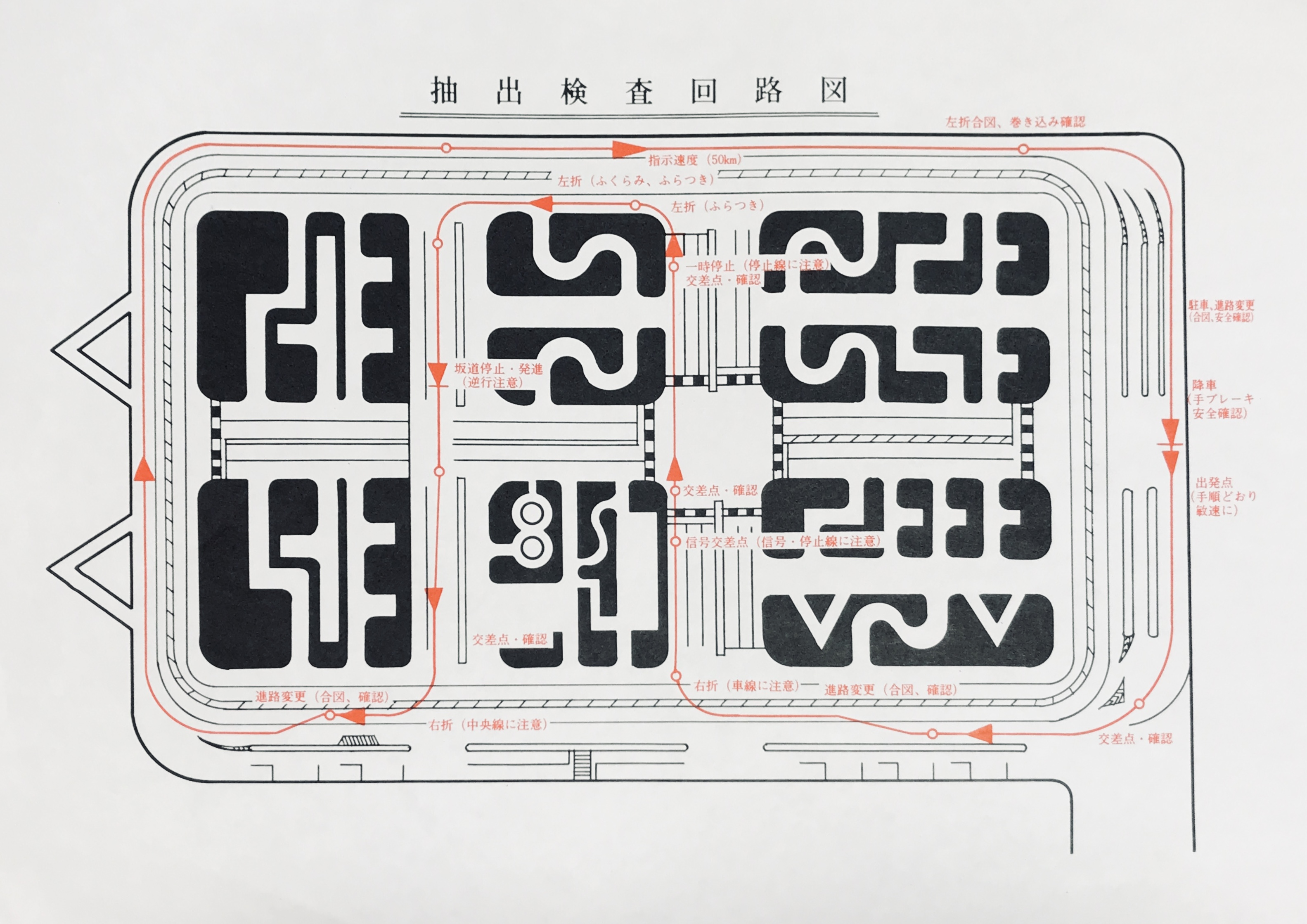

技能試験免除で受けると当然受験するのは学科試験だけですが、稀に指定自動車学校卒の受験生を対象に抽出検査と呼ばれる抜打ちの技能試験(のようなもの)を受けさせられることがあります。やることは技能試験とほとんど一緒ですが、この検査の結果によって免許交付が取り消されることはありません。目的としては、本来公安委員会が実施している試験等で、校内で実施しているものに関して、検定・試験の実施・監督を代行している指定自動車学校が試験場と同等の基準で実施しているかを、卒業生の運転を通して確かめるためと言われています。要するに、卒業生ではなく、教習所がズルせず教習業務・検定代行をしているかを視るためのものです。とはいえ、その検査に選ばれる人はほとんどいません。小樽自動車学校では、ある年は400人ほどの卒業生のうち20人ほどが抽出検査を受けたという話を聞きました。また、コロナ禍では実施していないという話も聞いたので心配しなくても大丈夫ですが、可能性はゼロではないため、学科試験しか受けなかったとしても運転に適した格好でくるようにと指示されるはずです。※下の写真が教習所からもらった抽出検査のコース案内です。(あくまで当時のもの)

試験に無事合格すると、合格者説明や写真撮影などがあり、免許証が当日交付されます。朝8時過ぎに始まり全て終わるのが夕方5時頃になるため、昼食をどうにかして確保する必要があります。お昼ご飯は持参するか、試験場の食堂で食べることができます。ここだけの話、札幌運転免許試験場の食堂のラーメンがめっちゃ美味しかったです笑。