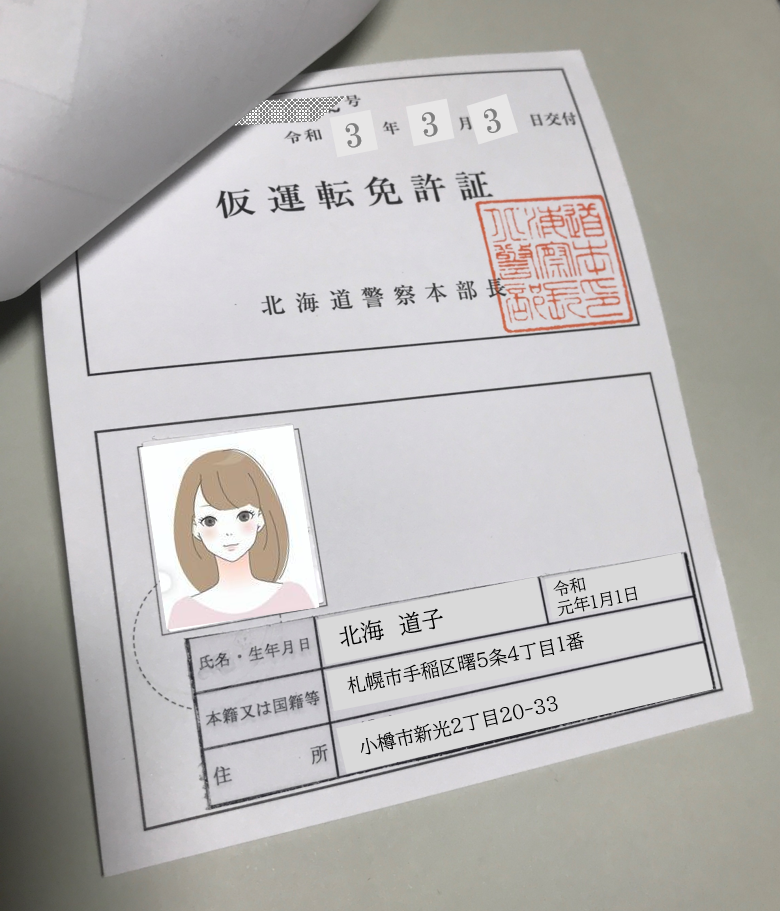

まず学校に到着後、受付で教習原簿を受け取ります。受付窓口の中央付近に、電卓のような数字キーのついた小さな機械があります。原簿番号(AT普通教習生は4桁、MT普通教習生は2桁の番号)を入力しエンターキー(ENT)を押します。すると職員側にある教習原簿保管庫から自分の教習原簿が出てくるので、受付の方から手渡されたのを受け取ります。第2段階で路上教習を行う際は忘れず仮免許証も受け取ります。ちなみに北海道ではどの教習所でも技能教習の時間以外は学校が仮免許証を保管するシステムとなっているようです。そのため、小樽自動車学校では第2段階に入ったタイミングでカードのような仮免許引換証を渡され、毎回路上教習前にその仮免許引換証と引き換えに仮免許を受け取ることになっています。

次に受付で教習車の番号を確認します。受付の一番左側の窓口で「何号車ですか?」と聞けば技能教習で使用する教習車の番号を教えてくれます。

教習車番号の確認後、予鈴(始業時間の2分前)が鳴るまでに正面玄関を出て教習車に乗り込みます。マニュアル車は白色、オートマ車は紺色です。ドアミラーと車体側面の後方に番号が印字されています。乗ってからあってたっけ?となった場合は助手席と運転席の間の中央部分(ハザードランプのスイッチのあたり)にも教習車番号が印字されているのでそこを確認すれば大丈夫です。

また、第1段階では基本的に後部座席(指導員によっては助手席で待っててねと指示される場合もあるのでそれに従ってください)、第2段階では1時限目を除いて運転席に座って待機します。予鈴が鳴ると指導員たちが職員室からぞくぞくと出てきます。鳴ってすぐ来る指導員もいるので予鈴が鳴るまでに携帯の電源を切るなど準備を済ませておきます。

第1段階の教習では指導員が場内コースまで運転するので運転席に指導員が乗り込んで教習開始です。

第2段階の場合はエンジンを始動した状態で指導員を待つので、予鈴が鳴る前に準備(運転席側のドアロック・座席調整・ルームミラー調整・シートベル)を済ませ、予鈴が鳴ったらすみやかにエンジンを始動します。そして必要であればドアミラーを調節し指導員が近くまできたら前照灯を点灯し、指導員と一緒にライト(前照灯・左右ウィンカー・ブレーキランプ)の点検を行います。指導員が合図を出してくれるのでそれに合わせて左右ウィンカーとブレーキ操作でライトを点灯させ、正常に点灯していることを指導員に確認してもらいます。その点検が終わって初めて指導員が車に乗り込むのでそこで教習開始です。ちなみに、入校時にもらった運転教本は技能教習では使わないので持ってなくても大丈夫です。

また、教習原簿と(路上教習の場合)仮運転免許証は教習開始時に指導員に「はいじゃあ教習原簿いいですか?」といった感じで言われるのでその時に指導員に手渡します。

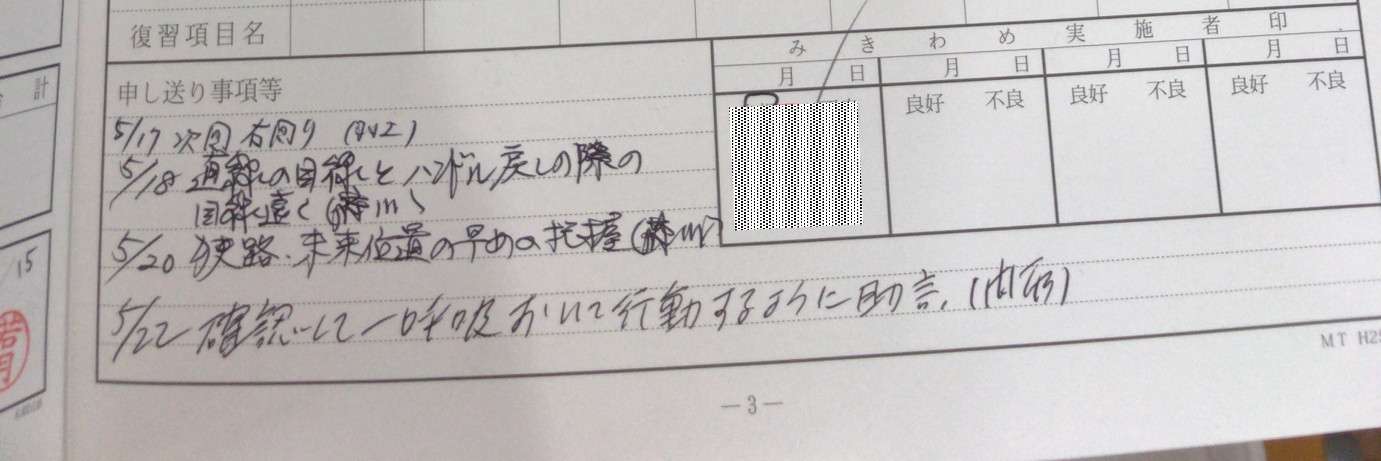

教習が終了したら教習原簿と仮運転免許証(※路上教習時)を受け取り校舎に戻ります。仮免許を持っている場合は教習終了後すぐに受付に返却し、仮免許引換証を受け取ります(※2時間連続で技能教習がある場合は2時間目終了時に返却)。また教習が終わったら、教習原簿の記録をチェックする癖をつけておくといいと思います。教習中、指導員は常に教習生の運転を見ているので終わったときに「申し送り事項」欄に運転の課題(できていない点など)がメモ書きされていないかをチェックすることで指導員からみた反省点を知ることができ、次回以降の教習に活かすことができます。教習の進捗状況の確認にもなるので、今どこまで進んでいて次はどんなことをやるのかなといった把握をすることができます。

小樽市内を走っていると、昼間なのにライトを点けて走っている車を見かけます。これはデイライト、昼間点灯といい海外ではあたりまえのように行われている国も多いです。日本では義務ではなく、あくまで推進しているだけなのでまだまだ広まっていません。それを広めるためにもデイライト運動(昼間点灯促進運動)というのが道警主導で行われています。現在組織として実施しているのタクシーやバスが中心ですが、小樽自動車学校でも教習車はだいたいライトを点灯しています。

でもなぜ日中明るいのに?と思われるかもしれませんが、主な理由は自車の存在を周りにアピールするためです。初心者マークを貼って、周りに知らせ必要以上に近づいたり無謀な運転を抑止しようというのに近いです。

技能教習同様、教習原簿を受け取り2階(または3階 ※第2段階に入ると応急救護などの特殊な教習項目で通常とは違う教室で実施することがあります)の学科教室に向かいます。予鈴(始業時間の2分前)までに学科教室(教室の番号はスケジュール表に記載されています。※大体第1教室です)に入り、教習原簿を前の長机に置きます。好きな席を選んで始業時間まで待機します。必要なものは学科教本と筆記用具です。授業中の携帯使用は禁止されていますし鳴るとまずいので電源を切ったり絶対に鳴らない状態にしておきます(運転する際と同様の心構えだととらえましょう)。また、授業中にお手洗いに行くこともできないので事前に用を済ませておきます。

終了の時間になるとチャイムが鳴ります。授業が終わったら、教習原簿を受け取り退室して終了です。

実際に教習を受ける前に知っておかなければならない大事なことをここで説明します。

教習スケジュールとは何か?

教習スケジュールとは、「いつ・どの教習を受けるか」という計画です。

これは教習期限内にまたは早く・スムーズに教習を進め、卒業するために欠かせないものです。

自動車学校を卒業するのに受けなければならない教習は法律で定められており、技能教習はMTで最低34時限・ATで最低31時限で、学科教習は26時限です。また、教習で取り組まなければならない教習内容(教習項目)も定められています。教習の規定時限数と教習項目を満たせるように、各教習所はカリキュラムを設けていますが教習生として計画的に教習を進めるにはどのように教習スケジュールを立てるかということです。

技能教習は一日2時限まで(第2段階は3時限まで)しか受講できない一方、学科教習は制限がありません。

技能教習を受けるためにはまず予約を入れる必要があります。教習項目やカリキュラムを考える必要はありません。予約をとって、教習を受ければあとは指導員が教習内容を把握しているので規定の時限数と教習項目を無事受講できるはずです。ただ、予約は一日1時限までと制限されているため、(同じ日の)2時限目以降の教習をするにはキャンセル待ちが必要です(雨の日はキャンセルが多いようなのでお勧めです)。簡単に言えば、自分の都合に合わせて「教習予約を入れて、教習を受ける」ことを卒業まで34回(ATは31回)やるイメージです。(※もちろん、一回の予約と一時限が一対一でない場合もあるのであくまでイメージです)

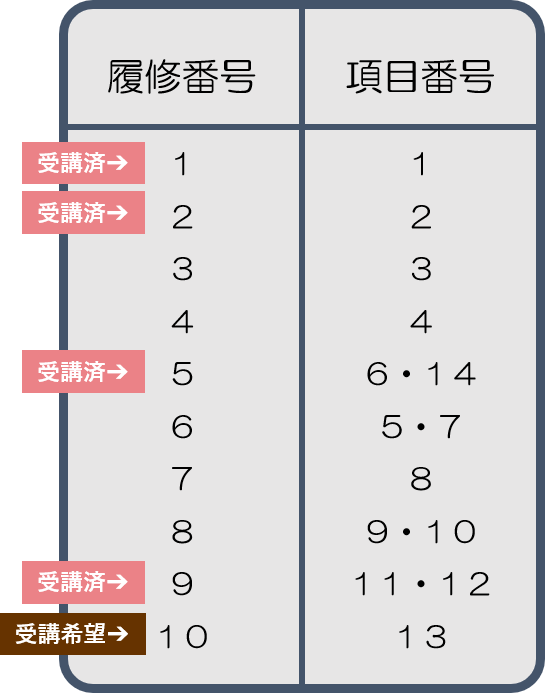

学科教習を受ける際は、学校のホームページに公開されている学科教習のスケジュール(時間割)を確認する必要があります。技能教習のような予約は必要なく、いつでも参加できるのですが、都合がよいからと言ってその時間に必ず学科教習を受けられるというわけでもありません。学科教習には履修番号が割り振られていて、教習原簿で確認することができます。下記(画像)のような履修番号と項目番号の対応表があるかと思います。

学科教習を受ける際は、自分がまだ受講していない履修番号の教習を受けていきます。自分が受講したい履修番号の教習は学科時間割で何時限目(何時から)に実施されるかを確認することができます。すべて受け終わったらその段階での学科教習は完了です。

学科時間割を見るときに確認することは3つあります。

- 自分は第1段階と第2段階のどちらであるか

- 受講したい(または未受講の)履修番号はどれか

- いつ(日付・何時限目)実施されているのか

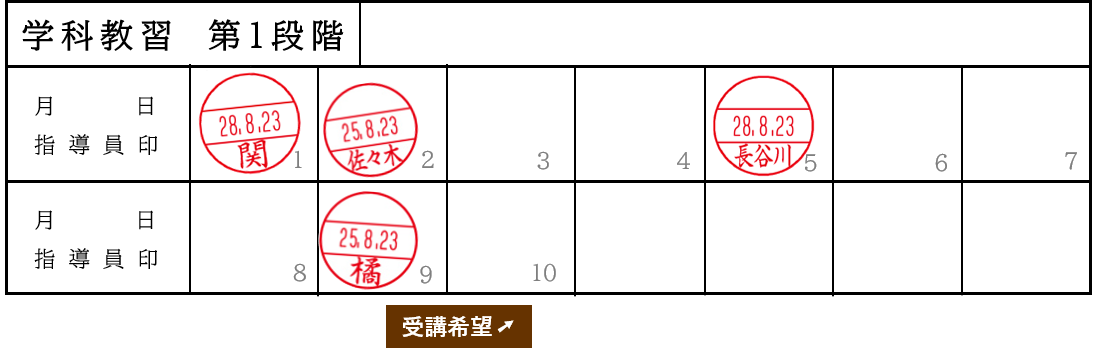

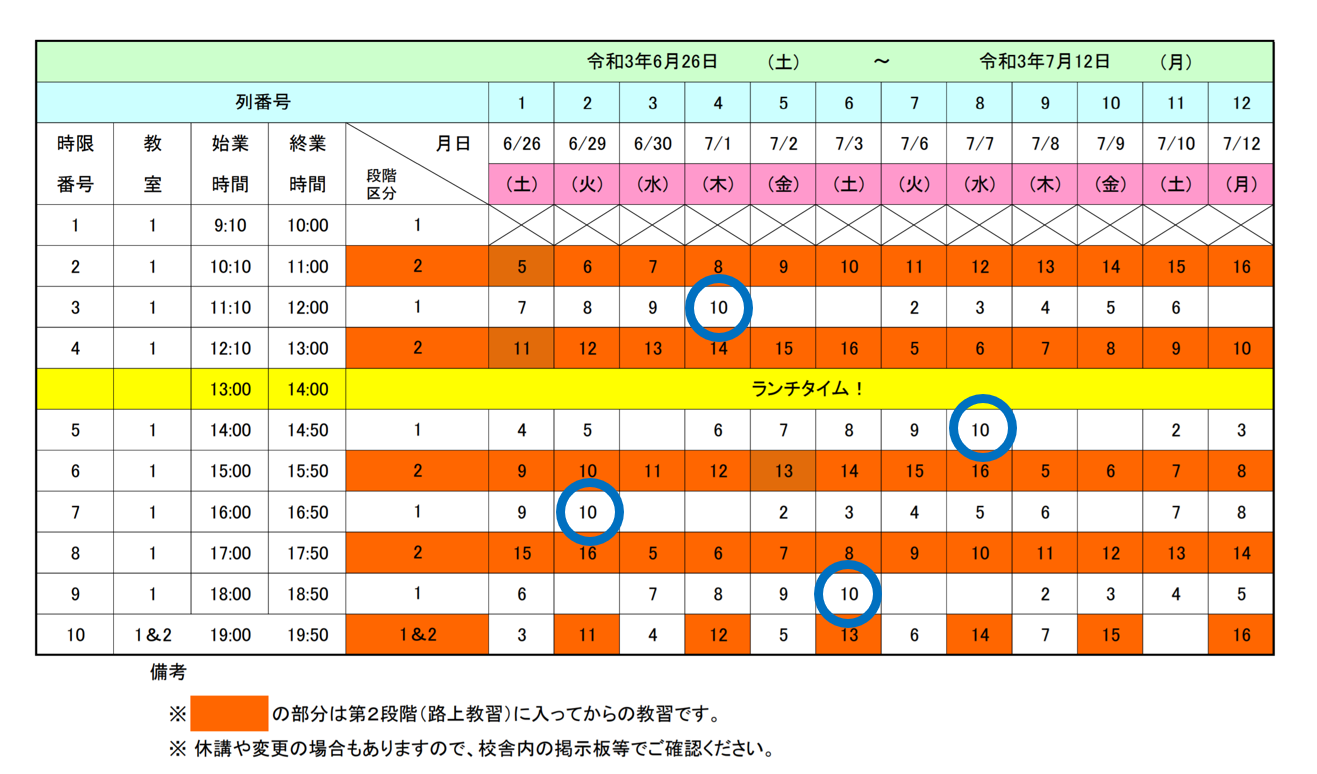

第1段階と第2段階の学科教習は交互に実施されています。赤で塗りつぶされている欄が2段階の教習、白が1段階の教習です。各枠の数字は履修番号を表しています(教習項目ではないので注意)。2週間前後の時間割が都度出されているので学校のホームページまたは校舎内の掲示板で確認しましょう。

例えば、第1段階で履修番号10の学科教習を受講したい場合、下の時間割で青丸の4回のタイミングで受けることができるということになります。

教習に遅刻してしまうと教習は受けれなくなってしまうので、必ず時間に余裕をもって学校に到着するようにします。公共交通機関または徒歩で学校に向かう場合は始業時間に間に合うようにします。駐輪場はないので自転車や原付での来校はできないと思います。送迎バスを予約している場合は、送迎バスの指定のお迎え時間に乗車できればあとは送迎員のほうで始業時間に間に合うようにスケジュール調整しているので大丈夫です。

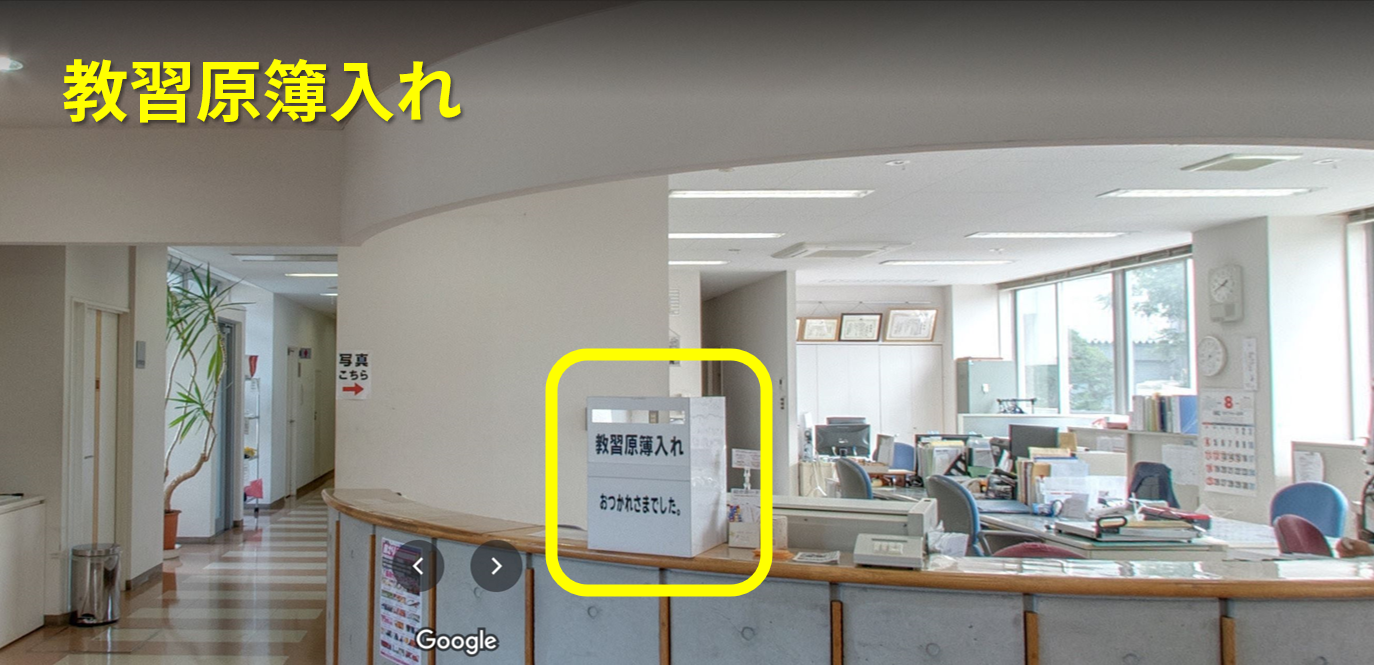

その日受講予定の教習がすべて終了し帰宅する場合、受付に設置されている「教習原簿入れ」に教習原簿を返却します。公共交通機関や徒歩で帰宅する場合はそのまま正面玄関から出ます。送迎バスの予約を入れている場合は、教習原簿の返却後ロビーで待機します。送迎バスの出発時間が近づくとロビーで送迎員が乗員(教習生)の名前を確認し、バスの号車を伝えてくれるので指定されたバスに乗り込みます。

ちなみに、コンビニに行くために学校の敷地を出る際も返却が必須です。