小樽で免許を取ろうか検討している方は恐らく「小樽 教習所」といった検索をかけているかと思います。そして、2校しか出てこずどちらにしようと悩むかと思います。私もそうでした。結果として小樽自動車学校にしたわけですが、当時は正直「どちらでもよい」、「なんとなく」程度で決めたため不安もありました。

ネットでは小樽自動車学校に関する情報が少なく不安という声もあるようなので、卒業生として記憶が鮮明なうちに学校に関して自分が知ってい限りのことを体験談と交えて綴ろうと思います。今後入校する方の不安要素を少しでも取り除けるよう、そして、実際に通ったからこそ伝えられる公式ホームページや他の口コミサイト等に書いてないような情報をまとめてみました。※主に普通自動車免許取得を検討している方に向けた情報です。

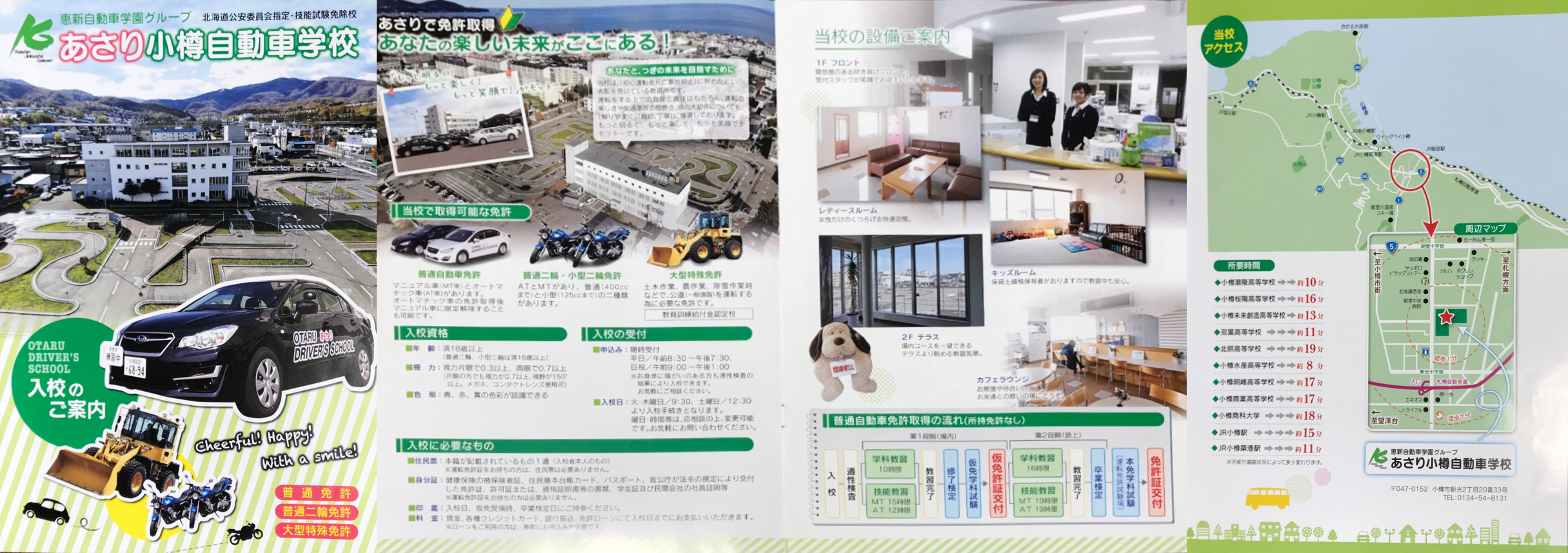

小樽自動車学校は指定自動車教習所として公安委員会に認定されています。教習所には「指定自動車教習所」と「指定外自動車教習所(届出自動車教習所)」の2種類があります。運転免許試験は通常技能試験と学科試験の両方に受からないと免許が取得できないのですが、指定教習所を卒業すると技能試験が免除されます。そのため小樽自動車学校の教習課程を修了し卒業できれば、あとは運転免許試験場で実施される本免学科試験に合格することで免許が取得できます。実際、普通自動車免許を新規取得する人の約95%以上が指定自動車学校の卒業生であるというデータが出ているようです。というのも、運転免許試験場で受験する技能試験(通称、一発試験)の合格率は非常に低く、繰り返し受験してようやく合格するというのが通例です。

普通自動車免許で通える指定自動車教習所は小樽市内に2校しかないため、小樽自動車学校とはそれなりに距離がある方も多いと思います。しかし、無料送迎バスを使えば快適に通学できますし、電車やバスでの交通の便も良いと思います。小樽駅から北海道中央バス・朝里温泉行のバスに乗ると小樽自動車学校前(バス停)まで約23分で到着します。乗り換えは必要ありません。

ただし、首都圏や大都市出身の感覚だとちょっと面倒だな、遠いなと感じる可能性はあります。私は神奈川県の交通網が発達した地域出身だったのとバス利用に慣れていなかったため、一度市営バスで通学したところ、毎日通うのはしんどいなと思い以後毎日送迎バスを利用しました。※そもそも首都圏の公共交通の感覚で期待するのは危険ですね。

ちなみに入校前から無料送迎バスがあることは知っていましたが、使い方がイメージできず、「へぇ~そんなのがあるんだ~」程度にしか思っていませんでした。しかし、想像以上に使いやすく非常に利便性が高いと感じました。入校前にイメージできていたら決め手になっていたかもと思うくらい良かったです。雨や雪の日でもほぼドアツードア(Door-To-Door)で濡れずに通学できるのも良かったです。※送迎バスの利用法については下記参照。

また、スピードコースで通っていた私は毎日4、5時限、多い日では7時限分の授業を受ける日もありました。そんな中、ほっと一息つけるのが送迎バスの中でした。タクシードライバーなどを経験したことのある送迎員がいたり話し上手な方がいたり、とても気さくな方が多く、ゆる~い世間話が本当に楽しかったです。他にも検定前で不安なときに緊張を和らげてくれたり、学校に到着した際に欠かさず「頑張ってください」や「いってらっしゃい」と声をかけて送り出してくれたりしたことも嬉しかったのを覚えています。

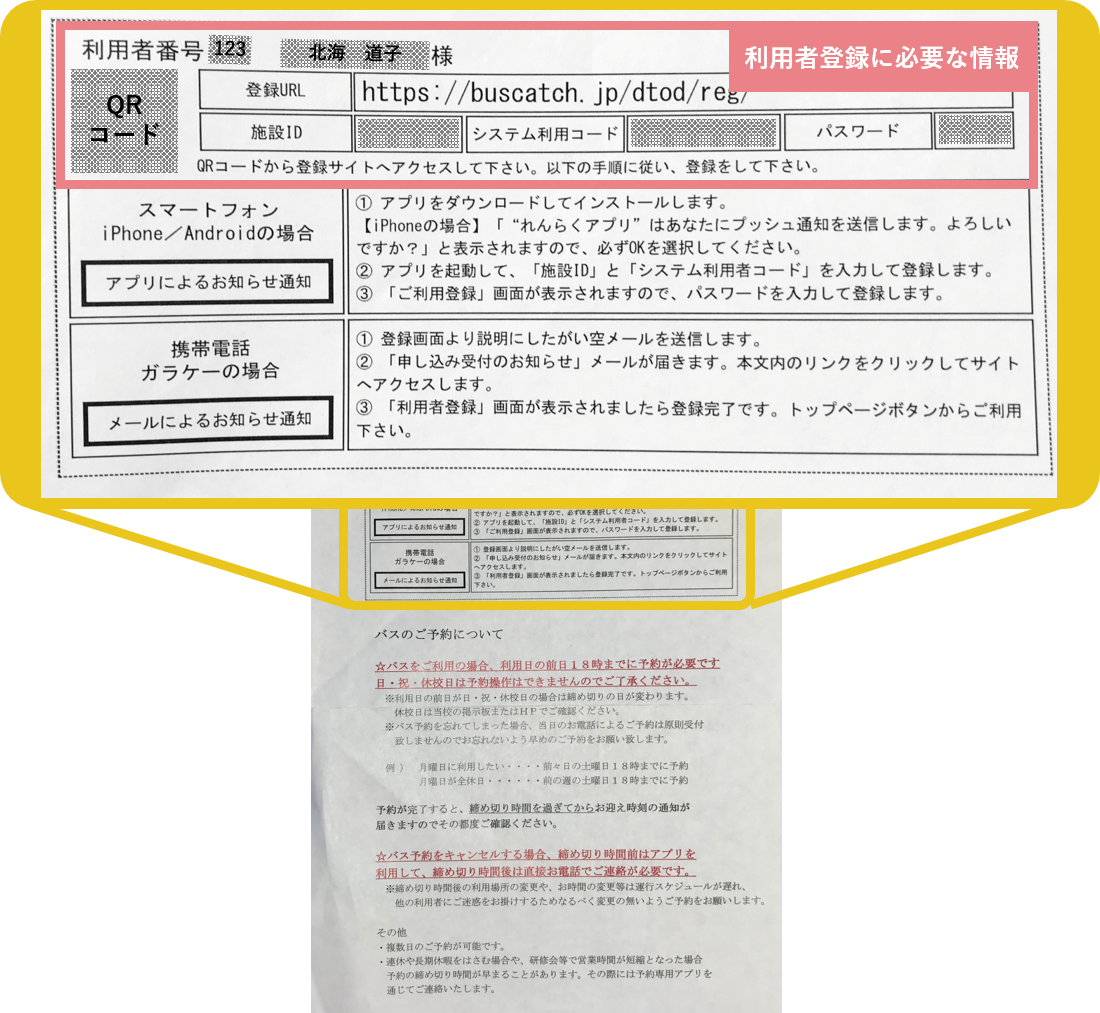

小樽自動車学校はBusCatchというシャトルバス送迎システムを利用し送迎バスの運行を行っています。そのため、送迎予約等はこのシステムを通して行われます。

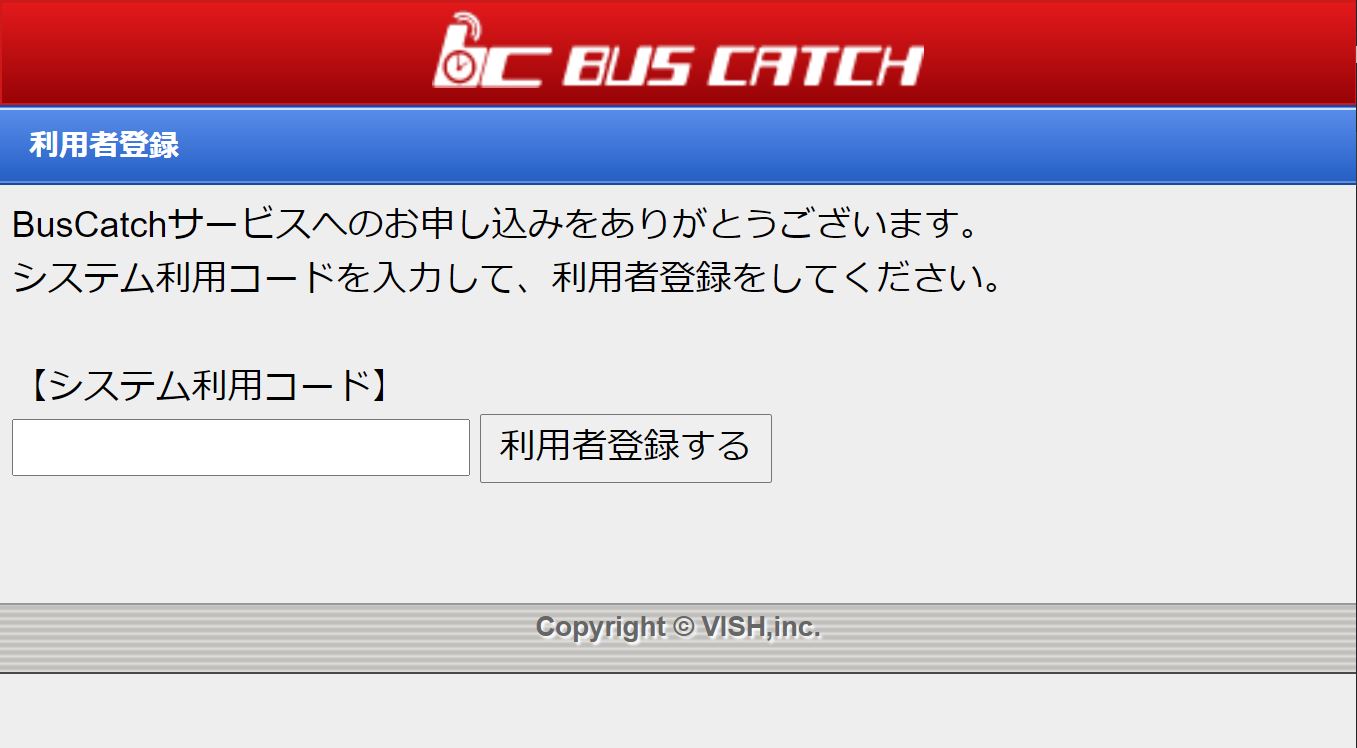

1.利用者登録

まず、このシステムを利用するには利用者登録を行う必要があります。

主な方法は、「QRコードからのアクセス」と「登録URLからのアクセス」です。

※iPhoneまたはAndroidのスマホをお持ちの方はQRコードからのアクセスが最も手軽な方法だと思われます。

入校日に各種書類と一緒に送迎バスの利用案内を受け取ります。上部(下図の黄色い枠で囲まれた部分)に利用者登録に必要な情報と簡単な操作手順が記載されています。その下には予約における注意事項等が記載されています。締切など時間に関する注意事項はよく確認しておいてください。

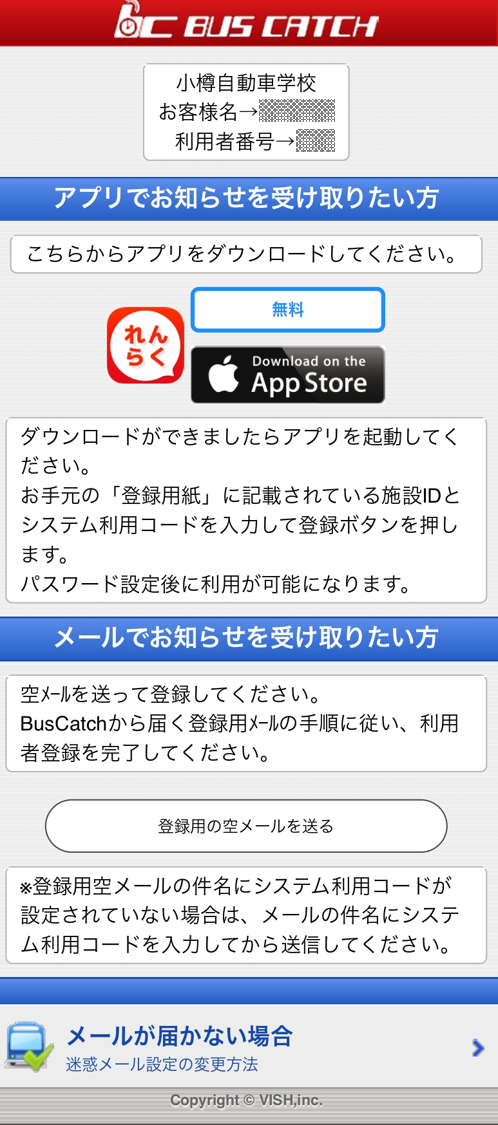

QRコードからアクセスする場合、カメラにQRコードをかざすと次のような案内画面が表示されます(※Androidスマホ利用者の場合「App Store」ではなく「Google Play」のアプリが案内されると思われます)。

そこからアプリストアにアクセスし「れんらく」アプリをインストールします。アプリのインストールが完了しアプリを開くと施設IDやシステム利用コードなどの入力を促されるので案内用紙に記載されている情報に沿って入力します。一通り登録が完了するとトップページが表示され、以後そのページから予約などの各種操作ができるようになります。

登録URLからのアクセスの場合は次のような画面が表示されます。同様に登録者情報を入力していくと登録が完了し利用が開始できます。

2.送迎予約(申請)

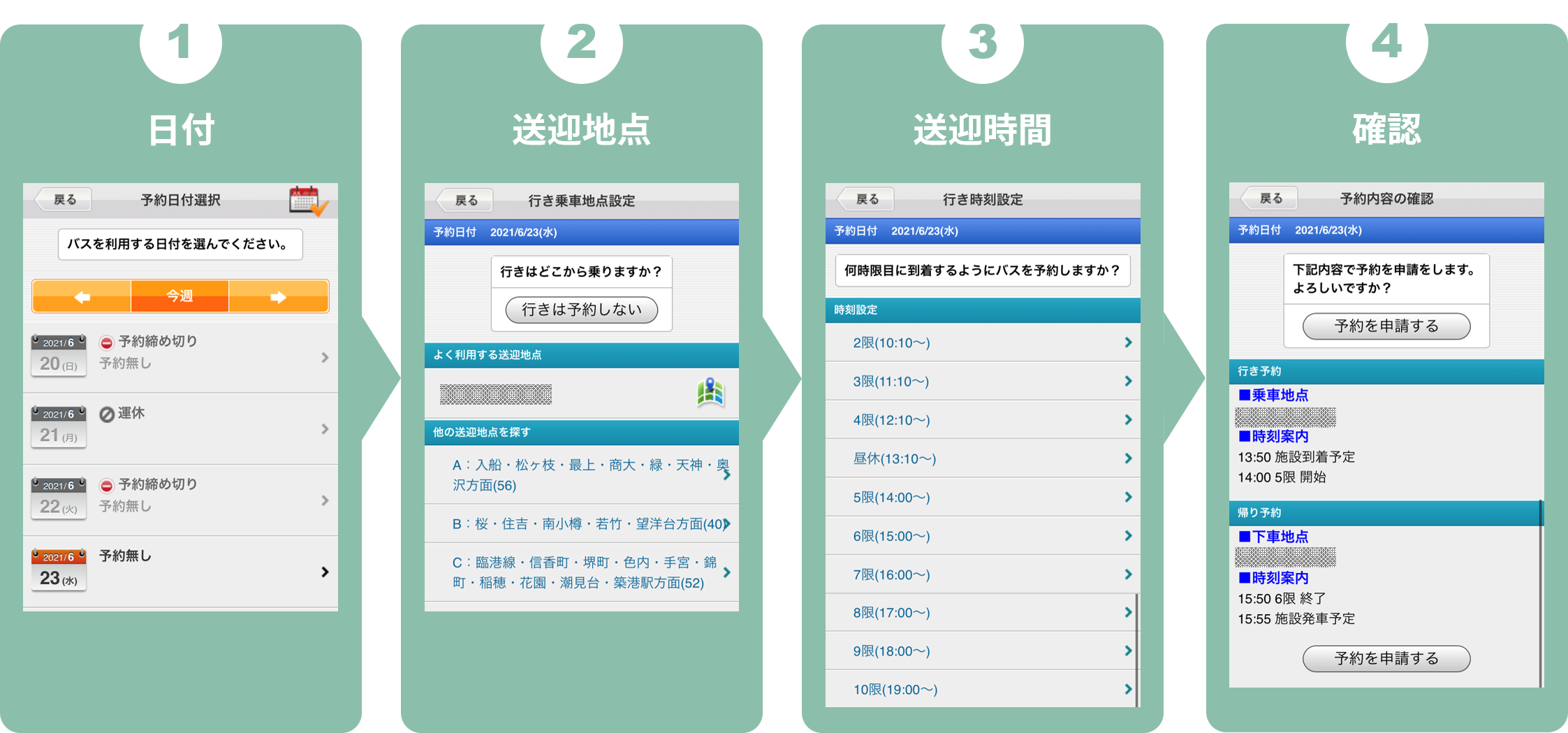

一度利用者登録を済ませておくと、次回以降からはそのままアプリを利用することができます。予約を入れる際は「バスを予約する」という項目から行います。

予約完了までの流れはこんな感じです:

- バスを利用する日付を指定

- 行きの便を予約

(送迎地点の指定➔学校到着時刻の指定) - 帰りの予約を入れる

(送迎地点の指定➔学校出発時刻の指定)

※片道予約(行きのみ・帰りのみ)も可能です。また、送迎地点は自宅付近でなくても大丈夫です。 - 予約情報の確認と申請

送迎地点は一覧から選ぶか、無い場合は小樽市内であれば具体的な場所(住所)を指定することもできるはずです。また、入校日当日に担当者に送迎予約を入れてもらっている場合はその時の送迎地点が登録済みになっているはずなので同様の送迎地点を選ぶこともできます。公式ホームページの「アクセス」ページで一番したまでスクロールすると、「送迎エリア・バス停の地図確認はこちらから」というボタンがあるのでそこから地図上で既に登録されている送迎地点(おそらく過去の教習生が登録した送迎地点がすべて残っているため)が表示されるのでそこで確認することもできます。※下の「登録済みの送迎地点を探す」からもアクセスできます。

ちなみに送迎予約や予約変更は予約している日程の前日(※前日が祝日や休校などで営業していない場合はその前の最後の営業日の)午後6時に締め切られるので注意が必要です。また、複数日分の予約をまとめて入れることも可能です。

また、操作に不安な方は学校に直接電話をかけて予約をしても大丈夫です。

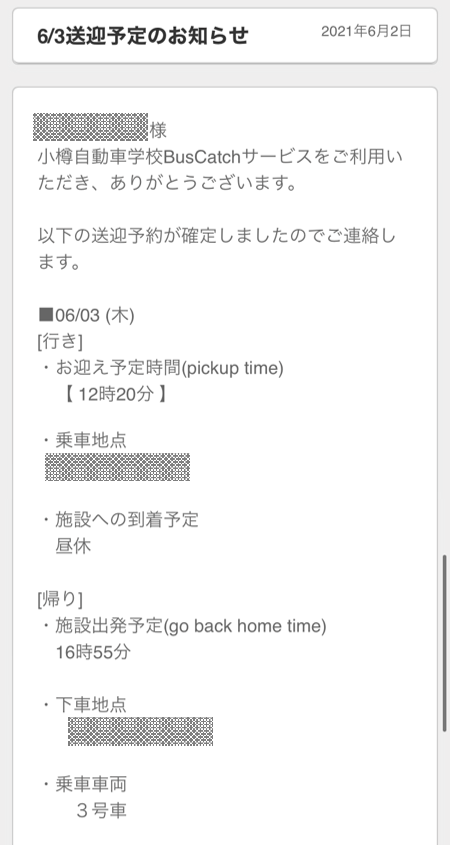

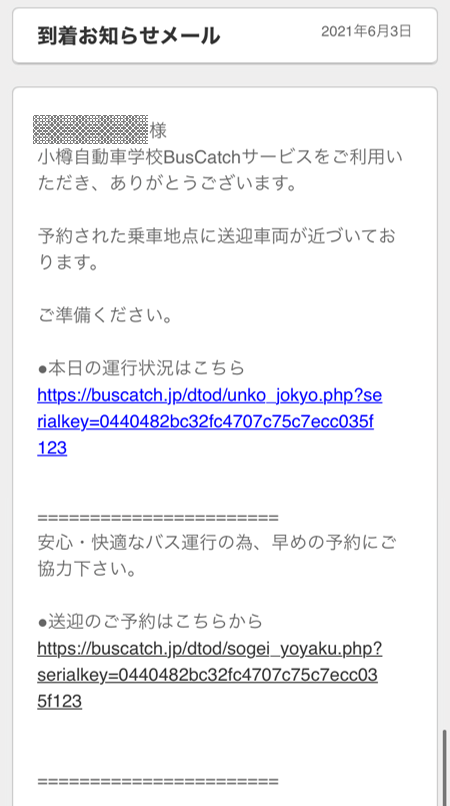

3.予約確定(送迎時間の通知)

予約締切後、送迎員らが手作業で送迎ルートを決め、それぞれ(教習生)のお迎え時間を決めます。その後、午後8時ごろまでには送迎スケジュールが確定しメールでお迎え時間や自分が指定した送迎地点などの情報がまとめられたメールが「れんらく」アプリ内に届きます。アプリインストール時に通知設定を必ずONにしておいてください。

アプリのトップ画面の「お知らせ」>「れんらく受信一覧」を開くと次のような画面が表示されます。予約申請・予約確定・バス到着時に通知が届くようになっています。

予約が確定し送迎時間が記載された通知メールが届くのでいつ頃バスが送迎地点に到着する予定なのかを確認しておきましょう。

システム上、予約の「申請」や「確定」という言葉が使われていますが、予約しても通らない場合があるわけではありません。予約の締切時間までに予約を入れれば確実にバスは利用できます。しかし、行きの予約で指定した送迎時間というのはその時間までにバスが必ず学校に到着する時間であるため、実際に各教習生をピックアップ(お迎え)する時間はその日の送迎ルートによって異なってきます。そのため、翌日(翌営業日)の送迎スケジュールが決まった段階で、「あなたを何時に迎えにいきますよ」という時間が確定します。このような意味合いで「確定」という言葉を使用しています。

また、パンフレット等で「バス停つくります!」といった文言を目にし困惑したという経験は私だけでしょうか?笑

念のために説明しておくと、これは物理的にバス停を作るということではなく、既に登録済みの送迎地点が自分の都合の良い場所にない場合に新たに送迎地点を登録できますよ、ということです。送迎地点にバス停の看板などがあるわけではありません。あまり深く考えすぎず、自分の都合の良い場所を送迎地点に指定すれば大丈夫です。

4.到着メール

お迎え時間の30分前になると、送迎バスの現在地がリアルタイムで確認できるようになります(その時刻での位置が地図上に表示されます)。バスは基本的にお迎え時間の数分前に送迎地点に到着しますが、稀に遅れることもあるので時間になってもこなくて不安な時は位置情報を確認してみましょう。(遅れるといっても5分以上遅れるということは一度もありませんでした。)また、お迎え時間の5分前になるとアプリから到着お知らせメールが届きます。

※送迎予約が入っている日はトップページの上部から運行状況を確認することができます。「通常運行」や「約5分の遅延」といった内容とお迎え時間が表示されます。

また、到着おしらせメールが来る前にバスが到着していることもあるのでバスの現在地を地図で確認して送迎地点に向かうのがいいと思います。

5.送迎バス乗車

小樽自動車学校の送迎バスは「黄色いバス」です。ぱっと見てすぐわかるのでどれだろうと迷うことはないと思います。バスには10席超ほどの座席があります。空いている席を適当に選んで大丈夫です。ちなみに、バスが走っている間は車内のガタガタで声が聞こえづらいので、送迎員とお話がしたい場合は運転席の真後ろの二席かドア横のひとり席を選ぶといいと思います。私が通った時期は普段は4,5人で少ない時は一人のときもありました。途中他の教習生もピックアップし学校へ向かいます。教習開始時間の10分から20分前には到着していたので学校到着してしばらくは隙間時間があります。

帰りのバスは教習終了時間に合わせて出発するので原簿を返却したらロビーで待機します。しばらくすると送迎員が名簿確認をするのでそこで自分がのるバス(号車)を確認しバスに乗り込みます。

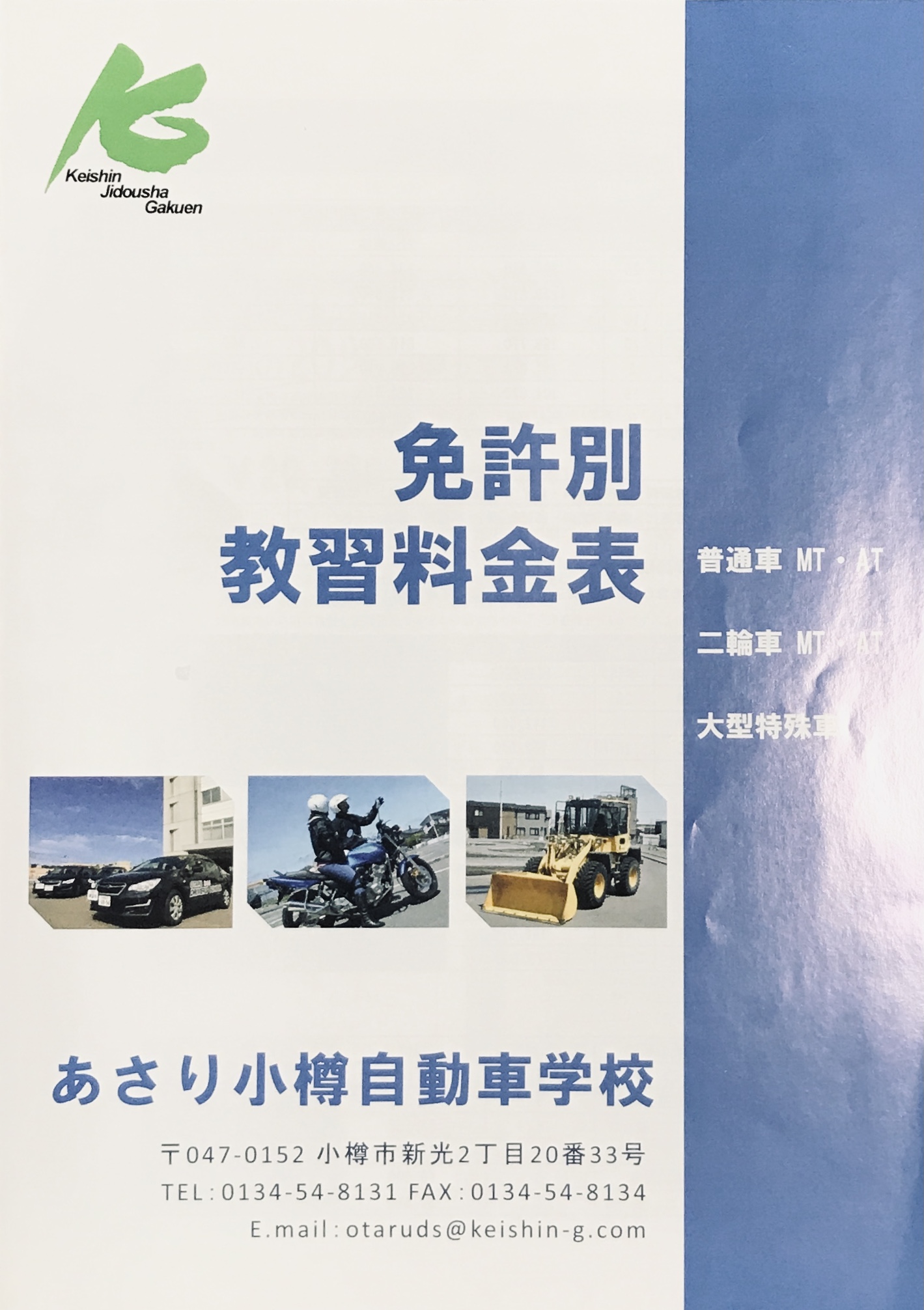

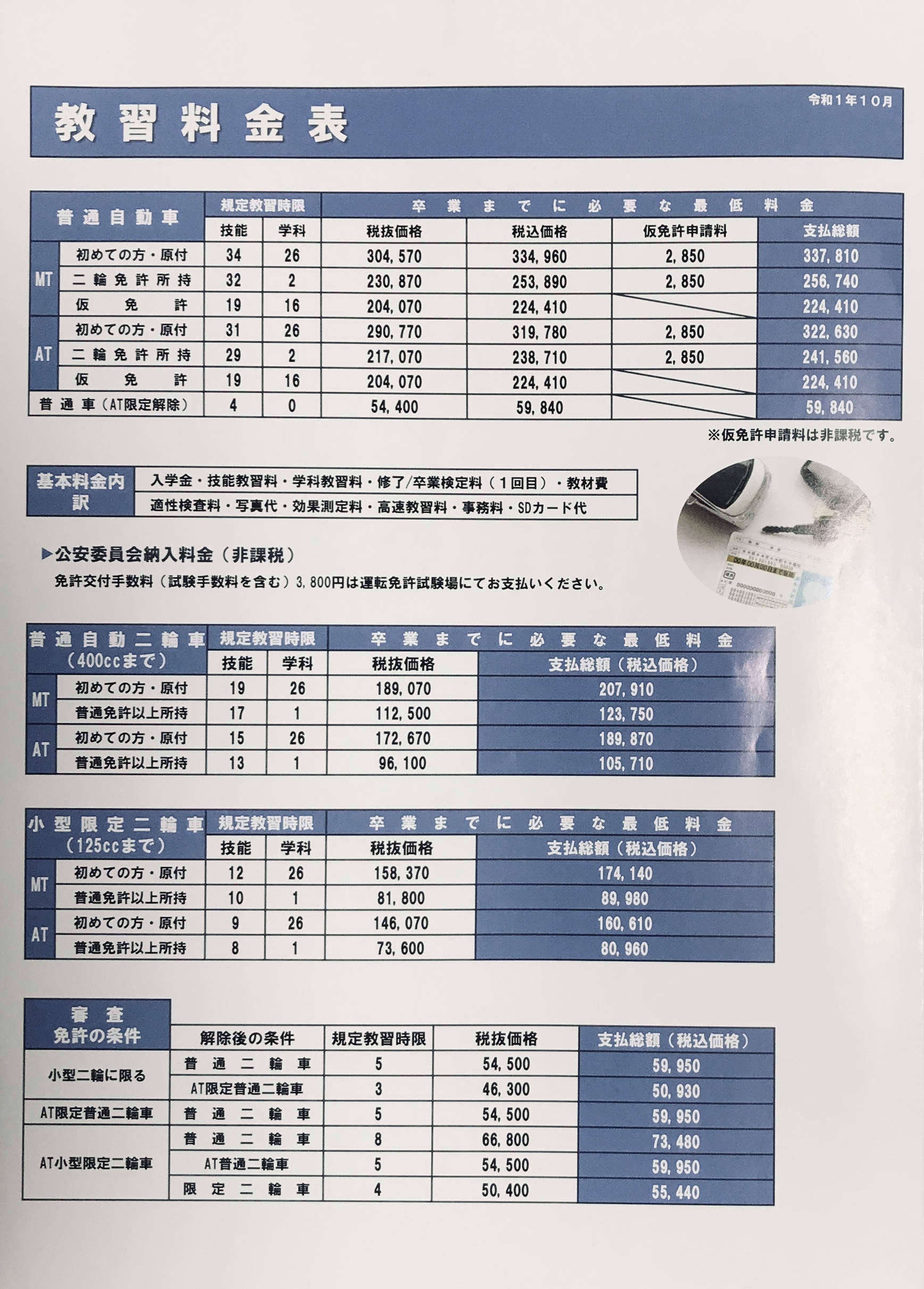

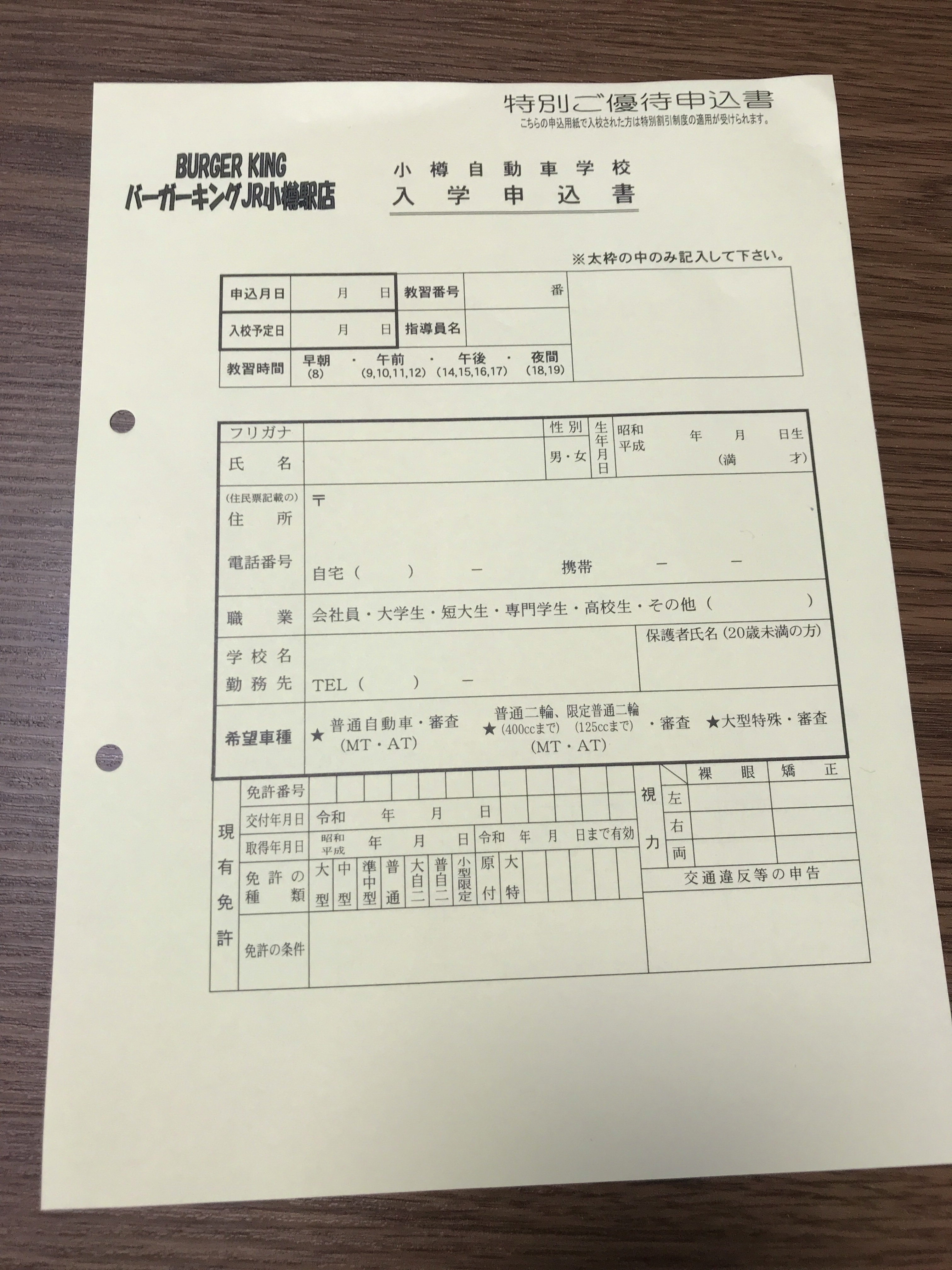

小樽自動車学校の教習料金は公式ホームページに掲載されているのでそちらを確認してください。ちなみに小樽駅前のバーガーキングに設置されていたパンフレットにも料金表(下図)が同梱されていました。

(当時)大学生の私からすると決して安いなとは思いませんでした。教習所選びで色々調べていると相場からしても少し高いと感じるのが正直なところだと思います。

ただ、上手く割引や特典などを活用すれば多少は抑えられる可能性があるので実際に支払うことになる総額が具体的にいくらになるかは確認しておくといいでしょう。実際、ホームページには様々な割引(学割・ペア割・紹介割など)があると記載されていますがその具体的な数字については記載されていません。実際に確認してみないと分からないことなので躊躇せず問い合わせてみることをお勧めします。

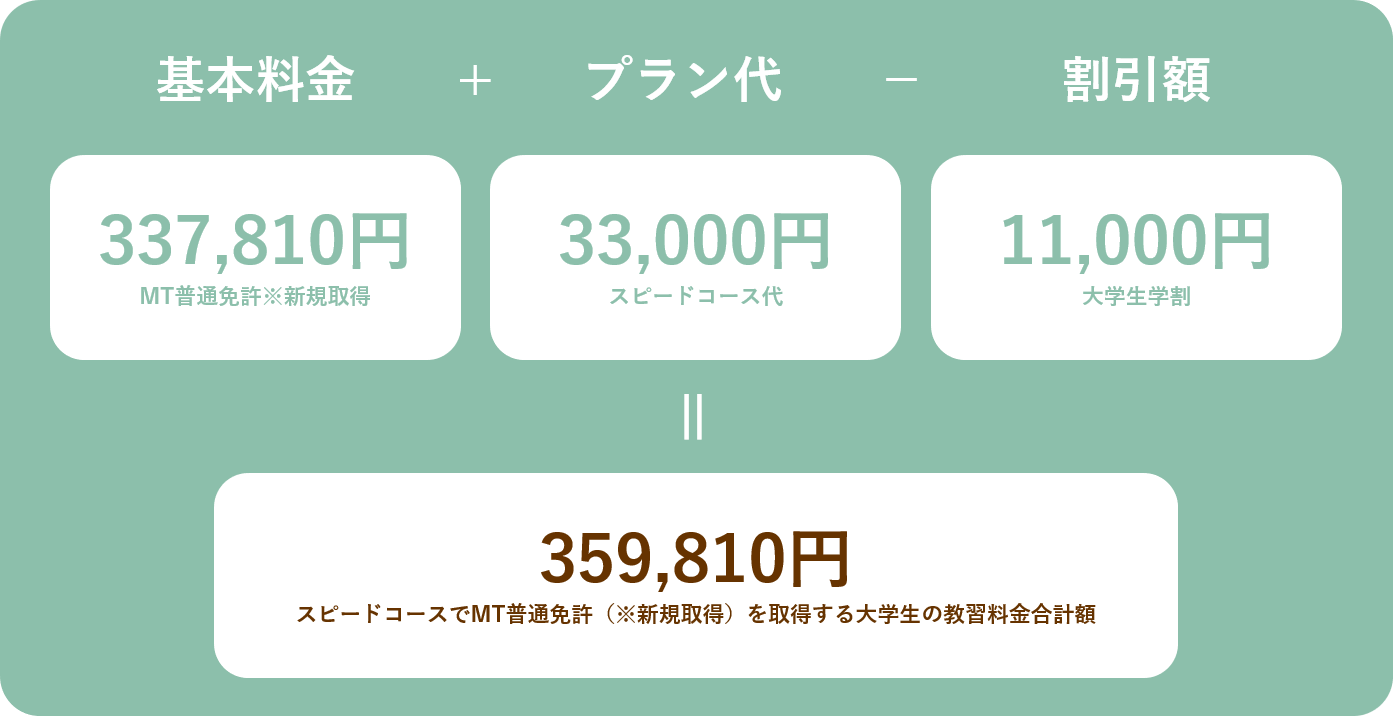

総額の計算方法は「教習料金+プラン代-割引額」です。

プラン代はスタンダードプラン以外で通う際にかかるオプション料金のようなものです。たとえばスピードコースで通う際は約3万円の料金がかかります。割引額は個々の条件によって異なってくるため、事前にメールか電話で問い合わせるか、申込み時の担当者とのやりとりで確認しましょう(おそらく入校の詳細について連絡があった際に割引額等を踏まえた支払総額を教えてもらえるのでメモに控えておきましょう)。

参考までに、私の教習料金(総額)は約36万円でした。プラン代が結構かかってます...(>o< '')

小樽自動車学校に限らず、教習生の多くが学生であるため学割が適用される方はかなり多いと思いますがそうでない方は紹介割引や友達ペア割引など適用できる割引を確認してください。

合宿免許(※時期によって合宿免許をやっていない場合があります)の料金は合宿免許の申し込み行ったサイトに準じるかと思います。

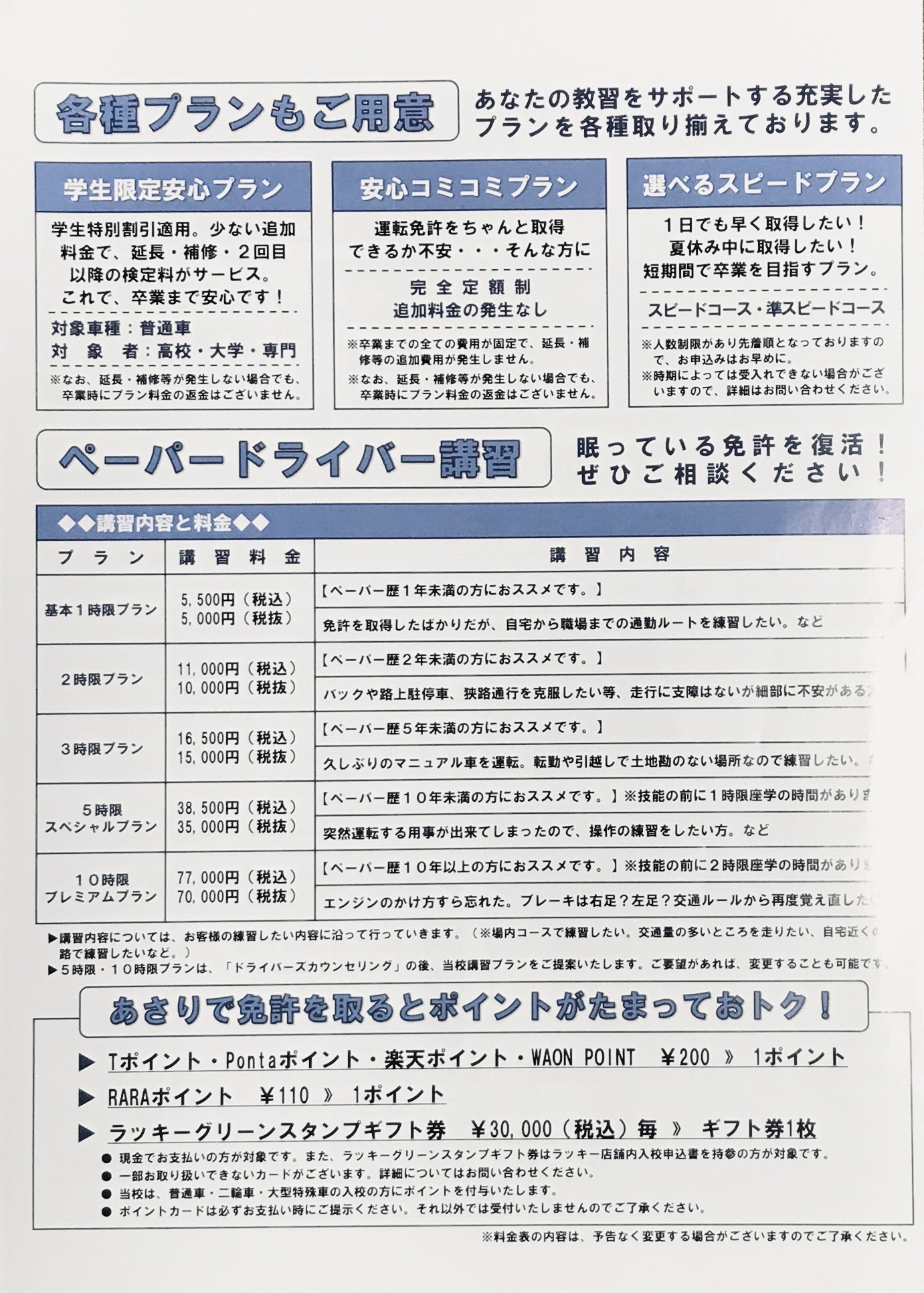

また、追加料金は教習が延長になった場合、検定が不合格だった場合などに発生します。教習の進捗は教習生によってまちまちですし、検定の合格・不合格もそのときになってみないとわからないものです。本当に不安な場合はプラン代を払って安心プランを利用するのもありだと思います。しかし、教習の延長や検定不合格の可能性は学校でいう追試ぐらいですので、普通に通っていれば普通に卒業できます。そのため、よほど不安でない限りスタンダードプランにするのがいいと思います。また、急ぎで短期間で卒業したい場合はスピードプランがおすすめです。売っているのではなく純粋にお金がかかってでも良かったなと思ったからです。スピードプランには「スピードコース」と「準スピードコース」があります。私は「スピードコース」でしたがお勧めはそれより少し安い「準スピードコース」です。詳しくは次の「教習プラン」で説明します。

大学生の長期休暇を利用し免許を急いで取得しようとしていた私はスピードコースで約3週間で卒業しました。スピードコース(ホームページにはスピードプランと記載されています)にはスピードコースと準スピードコースの2つがあります。2つの違いはどこまでスケジュールを組んでもらえるかです。スピードコースでは技能と学科のスケジュールを全て学校側組みます。一方、準スピードコースでは技能を学校側で、学科は自分で決め受講します。

どちらのプランも卒業に必要な技能教習の予約を全て入れてもらえることが大きなメリットです。プラン名に「スピード」とあるようにスタンダードプラン等に比べてより早く卒業できる(可能性が高い)のは技能教習の枠を入校前に全て確保してもらえるからです。通常、技能教習は必ず予約を入れる必要があります。そして、予約は一日に1時限しか入れることができない(予約のほかにキャンセル待ちで技能教習を受けることは可能ですが)ためどうしても時間がかかってしまいます。教習所が混雑する時期は技能教習の予約がなかなかとれないことも考えられます。そのため、技能教習が受けられないという心配がなくなります。私は毎日いつでも教習受けられます!と伝えていたため、一日に最大時限数(法律で第1段階は一日に2時限、第2段階は3時限までと規定されています)まで技能教習が入っていました。

一方、学科教習は特に予約が必要なく、自分が受けたい時間に受けたい履修番号の教習(未受講の履修項目)が行われていればその学科教習をうけることができるため技能教習のように受けられないということはありません。そんな学科教習もスピードコースでは全てスケジュールを組まれるわけですが、正直自分で計画的に学科教習を進められるのであればスピードコースではなく準スピードコースがいいと思います。準スピードコースは予約の確保が必要な技能教習を学校側に任せ、学科教習は自分で進めていくプランです。その分スピードコースに比べてプラン代も安くなります。

また、とくに急ぎではないという方はスタンダードプランでいいと思います。無理に多く払って急いでとる必要はありません。送迎員に聞いた話では(スタンダードプランで通う)多くの教習生が90日ほどで卒業するそうです。また、スピードコースでなくてもキャンセル待ちで上手く技能教習をとり約1カ月で卒業する教習生もいるようなので、入校する時期の込み具合といかにキャンセル待ちで技能教習をいれられるかで卒業までにかかる期間が変わってくると思います。

私が通った時期はコロナ禍の5月中旬からから6月初旬の3週間です。5月頃は春季で取り切れていない人や卒業検定を受ける人で土日祝日は比較的混んでいましたがそれでも平日はとても空いていました。5月頃に受けていた第1段階の学科教習は3,4人で受けることが多かったです。5月下旬から6月にかけて受けていた第2段階の学科教習は少し人数が増え平均5,6人で受けることが多かったです(※通常の学科教習は毎日一つの教室でしか実施されていないため、その時間の学科教習を受けている生徒全員同じ教室で受講しています)。また、ロビーは通常の教習生のほかに高齢者講習やぺーバードライバー講習で待機している人もちらほらいました。2階のカフェラウンジは平日であれば必ず空席がありますが、平日の夕方ごろや土日休日の教習と教習の合間は休憩や受講待ちの人で少し混みます。

卒業生の質といっても明確な指標はありません。しかし、教習所によって卒業生の事故率が高いという悪評のある教習所もあるようです。免許取得後の運転の土台となるのは当然教習所で教わったことです。事故を起こすか否かはもちろん各個人に大きく左右されとはいえ、多かれ少なかれ教習所でどのような指導を受けてきたかにも左右されると思います。そのため、卒業生の事故率が低いことはある程度質の良い指導を受けられたということが言えると思います。小樽自動車学校に関しては少なくともそのような意見(悪評)はないようです。ちなみに、事故率のデータというのは道警が教習所別に出しているものですが数値としては高くても4%未満、大半は0%台です。

ネット評判をみると比較的良いコメントが多いようですね(誰が書いているかわかりませんが)。実際に通ってみた私の視点で見るとこれらのコメントは大方信用できるものだと思います。小樽自動車学校では、普通の通学プラン(スタンダードプラン)で通うと各教習生に担当指導員が割り当てられ、入校から卒業まで一貫して同じ指導員が技能教習を担当します(※指名制があるため途中で変更希望を申し出ることも可)。そのため、多くの教習生は特定の一指導員または多くても2,3人としか教習をしたことがないはずです。しかし、スピードコースで通う教習生は「隙あらば技能教習!」といった感じで手すきの指導員の教習枠が割り当てられていると考えられるため、担当指導員が決まっていません。スピードコースで通った私も、良くも悪くもほぼ毎回違う指導員に技能教習をしてもらったため、普通の教習生より多くの指導員の教習を経験できたと思います。

このことを踏まえて小樽自動車学校の指導員に関して思ったことは(主観ではありますが)、「当たり外れが少なく、悪い口コミをされるような指導員はいなかった」ということです。もちろん、在籍している全ての指導員にお世話になったわけではないですが、検定含め(技能)指導をいただいた指導員は全部で10人いるので、基本的に一人の指導しか経験していない教習生に比べ、教習所の指導員層の全体像が見えているかなとは思います。

まず、技能教習に関してですが、第1段階の(場内)技能教習はどの指導員もとても優しく丁寧な指導でした。ネットでよく聞く怒鳴ったり耳を疑うような暴言を吐かれたといったことは一切ありませんでした。場内教習では様々な課題(カーブの走行やS字・クランクの走行など)に取り組んでいくわけですが、初めて取り組む課題について、紙に図を描いて説明してくれたり、一方的な説明にならないように適宜問いかけてくれたりしました。失敗しても謎に褒めるわけではなく、なぜそうなってしまったのか失敗の原因やどうすればいいのかを説明してくれました。ある程度教習が進み、苦手な項目が明らかになってきたときは、苦手項目の重点的な指導もおこなってくれました。

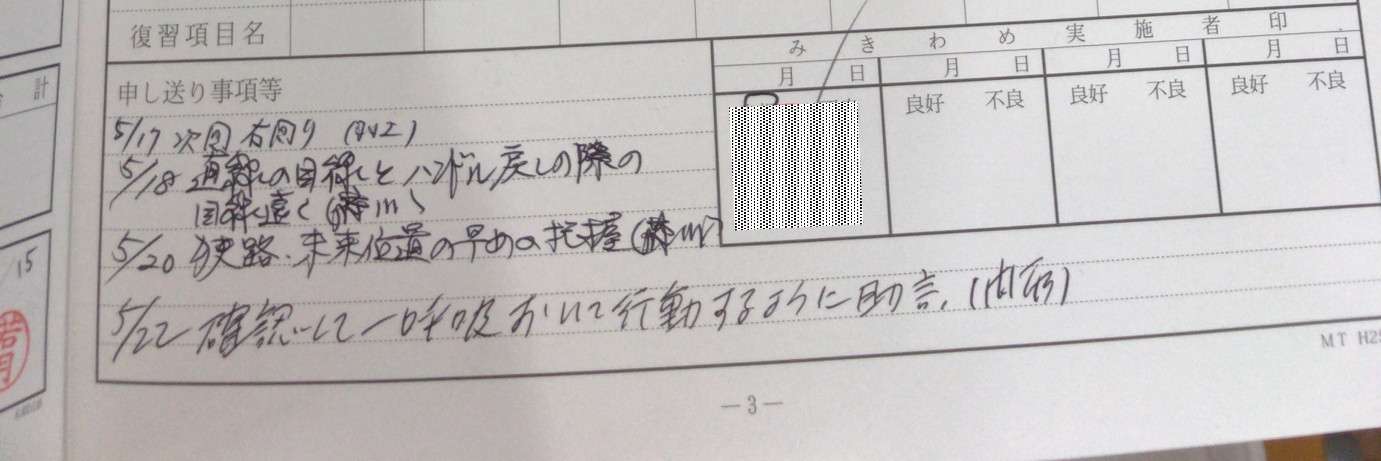

また、指導員がころころ切り替わることを考慮して教習原簿(教習の進捗を詳細に記録したもの)の申し送り事項(メモ欄みたいなところ)に次回以降の指導員に向けて、「ここが課題とか、こういうところを助言してあげて」というふうに教習に関する情報が共有されていました。印象的だったのは、連続して2時間教習があったときに、1時間目で半クラッチが維持できていなかったことが原因でエンストを繰り返してしまっていた際、次の2時間目で「繋ぎ方は上手だって言ってたよ~、だからあとは半クラッチの状態をもう少しキープできるように練習しよっか!」と言われたことです。1時間目の指導員が2時間目の指導員に対して口頭で引き継いでくれたんだなと思いました。

ちなみにたまたま見かけた小樽ジャーナルの記事(こちらの記事)に何度か教習を担当していただいた藤川先生が載っていました。当時は知らないで普通に教習を受けていましたが、初めて指導しもらった時から「この人絶対ベテラン指導員だ」と思わされました笑。技能教習には毎度最低限の予習をして臨んでいたのですが、何千回と説明したのだろうと思うような卒のない説明と教習生が躓くポイントをふまえた教習がとても役に立ちました。

第2段階の路上教習に入ると、第1段階と比べて教習中の助言は一気に減りました。たしかに、習うより慣れろ的な性質はあると思いますが、できてるできてないに関わらずもっと色々言ってほしかったなと思いました(恐らくどの教習所も同じ感じだと思いますが)。最近はあまり干渉されたくない若者が多いからなのかな?とも思いましたが、結局卒業検定の時に教習中には言われたことのなかったことを山ほど言われたので、だったら教習中に言ってくれよ!と思いました笑(※卒検の指導員兼検定員は初対面の方です)。

学科教習は、指導員によって若干の違いがあるくらいです。教本と指導用スライドに沿っているので内容はほぼ一緒ですが、ひたすら教本を読み上げる(指導歴浅いんだろうなと思える)指導員や学科試験対策でよく出る問題を適宜挟んでくれる指導員、聞くだけにならないよう教習生に質問を投げかけてくる指導員など色々な指導員がいました。

そして検定に関してですが、検定になると普段やさしい指導員も冷たいな~と感じることがよくあるという話は聞いていました(公安委員会に代わって検定を実施しているので指導したことのある教習生でも感情移入したりちょっと甘く見たりということがないよう厳しく言われてると思います)。とはいえ、卒検の時の検定員は怖かったです笑。口調と言え態度といえめっちゃビビりましたね。受験する教習生3人で順番に運転を交代したのですが、私が3番目で前の二人の若い男子に対してかなり強い口調で当たっていたので車内の空気がピリピリしていたのを覚えています。検定が無事終わり、結果が出る前に一人ずつ講評を受ける際は、検定の時ほど強い口調ではなかったですが終始毅然とした態度で話していて新鮮な指摘を沢山うけました。まあ至極真っ当な指摘を沢山言われ悔しかったですが、普段から厳しめの指導員が検定になるともっとピリッとするんだろうなと思いました。「教習は優しくても検定は厳しく」卒業まで検定は2回しかないので、今となっては検定ぐらい厳しくても仕方ないかなと思ったりもします。結局、教習所の卒検は本免試験(実際の運転免許試験)の技能試験に当たる試験なので、「もうこの先は何かあったらマジで自分の責任だからな!」という戒めになってるいるのかなと思います。

とにかく、「優しく丁寧に教えてくれるのかな...」と不安な方は心配はいらないと思います。それでも「嫌だな~」とか「この人ほんとに合わないわー」と思う場合には変えてもらうこともできるので、それほど身構える必要はないと思います。検定は...まあ運です笑。なるようにしかならないので自分の運転に集中して何かあっても動揺せず教わった通りに冷静にやり過ごせれば、検定員が怖くても、教習中は一度も出現しなかった自転車が走っていても、何とかなるので大丈夫です。

窓口(受付)の対応はとてもよかったです。大きな学校ではないので事務員は多くない(窓口業務を行っていたのは主に2人の女性事務員)ですが、入校前からとても丁寧に対応していただけて印象は良かったです。教習所に通う大半の人は、教習所に通うこと自体が初めてで分からないことばかりだと思います。合宿免許で取ろうか通学でとろうか、はたまたスピードプランでとろうかと悩んだり、そもそもプラン名だけ聞いてもいまいちどう違うのか分からなかったりすると思います。私もスピードコースでの通学を検討していた際、申し込みにあたり疑問点が沢山ありましたが、メールでの問い合わせを通して初歩的な質問にも丁寧に答えていただけたり、入校まで継続して対応していただけたりしました。

不満点としては、窓口対応に直結することではないですが、入校日直前までスピードコースの受講スケジュールが確定せず予定が定まらなかったことです。都合上通える期間が限られていたため、スピードコースでスケジュールを組んでもらった場合にいつ入校して大体いつまでに卒業できるかという見通しが入校日直前まではっきりしなかったのは不安でした。

スタンダードプランの教習生は技能教習を受けるのに毎回予約が必要です。小樽自動車学校では担当指導員制を採用しているため、次回の技能教習の予約は担当指導員との予約になります。予約は基本的にLINEを通して担当指導員と直接行われます。また、技能教習終了時に自分のスケジュールが分かっていればその場で次回の予約を入れることもできます。他には学校の受付で予約を入れることもできます。

ちなみにスピードプランの教習生は学校側が入校前に卒業まで必要な技能教習の予約を全て確保してくれているので予約の必要はありません。

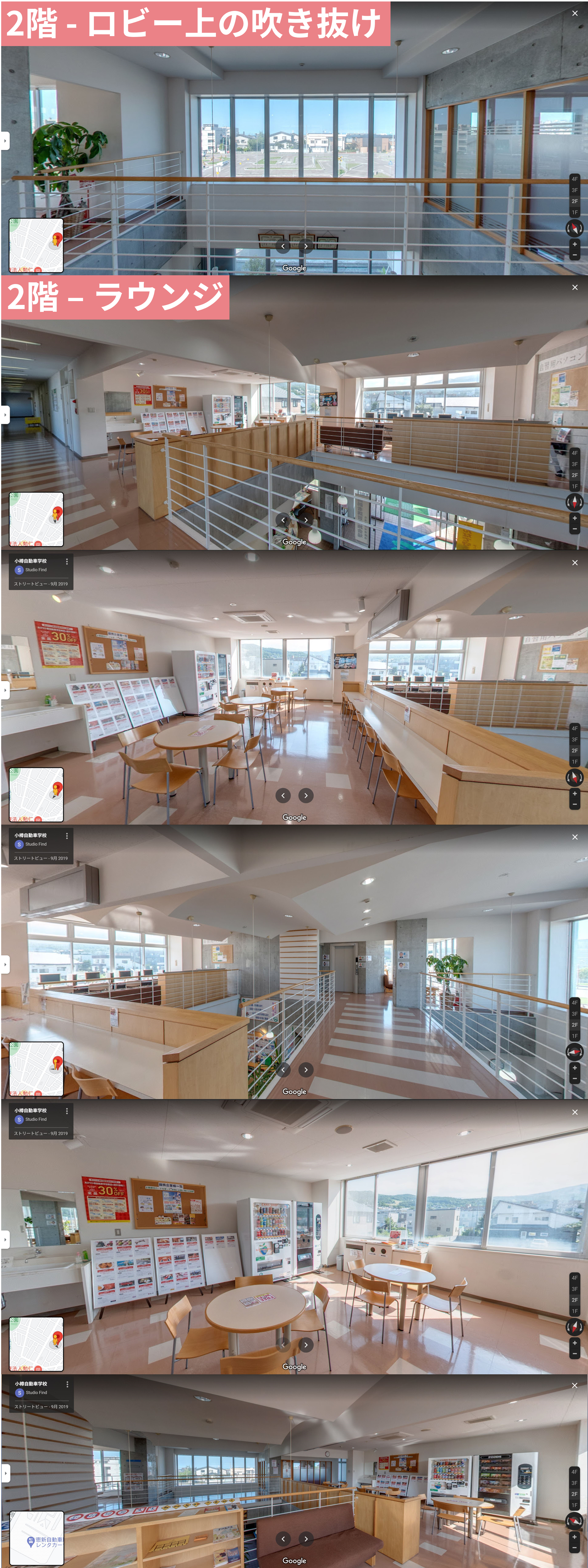

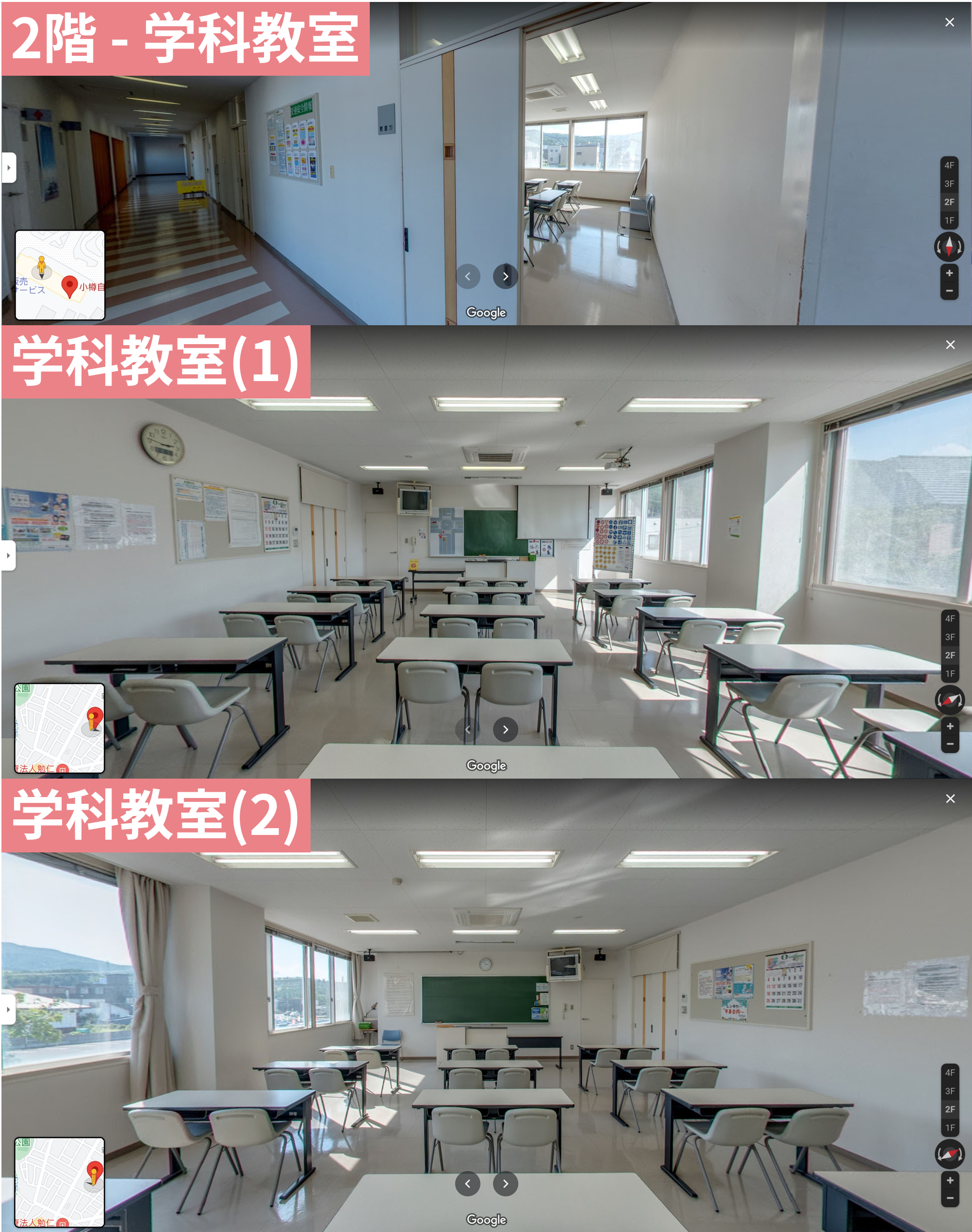

Googleマップのストリートビューを一部スクショしてみたので参考までにご覧ください。※実際にGoogleマップでご覧いただくことを推奨します。

ギャラリー※クリックで開閉可能

- A. エントランス(正面玄関・受付・ロビー)

-

- B. 休憩スペース(ラウンジ・レディースルームなど)

-

- C. 教室(学科教室・自習室など)

-

1.校舎の綺麗さ

校舎の実際の様子を自分の目で見た身としては、校舎の様子や雰囲気が最もよくわかるのがGoogleマップの校内のストリートビューだと思います。1階から4階まで各階のストリートビューがあるのでどんな感じなんだろう?と気になる方は、見ておくと実際に行ったときに「え、全然違うんだけど」ではなく「あ、見たことある!」となると思います笑。ウェブサイトにある写真はよく美化されていて信用できない!と思われる方も多いと思いますが、正直校舎は本当に明るく清潔感がありました。新しいというのも関係しているのかもしれませんが、整備や管理もしっかりされている印象でした。清掃員がトイレやラウンジ・教室などを掃除しているところをよく見かけました。3週間ほぼ毎日通っていたので、断片的ではなく日々継続的に校舎を清潔に保っているのだろうなと思いました。

2.場内コース

場内コースは比較的狭い気がします。全て片側1車線道路で一番長い直線のみ最大35キロの速度制限でした。S字・クランクはそれぞれ形状の若干違うものが3種類あります。各直線道路、比較的短いためマニュアルだと慣れていないうちはシフトチェンジが大変だなと感じました。

3.教習車

教習車はスバルのインプレッサG4という車です。外から見てわかるように、白色はMT車で紺色はAT車としています。4WD(4輪駆動)であるため、雪がよく降る地域や坂の多い地域にある教習所で多く導入されているようです。

4.休憩スペース(カフェ・食堂、ラウンジ)

カフェや食堂はありません。2階にカフェラウンジと呼ばれる開放的な空間がありますが、食堂や売店があるわけではなく、あくまで食事をしたり勉強したり多目的な休憩スペースとなっています。ラウンジには自販機が2台、1台には飲料でもう1台にはスナック菓子が売られています。

スピードコースで通っていたので昼前から夕方まで、お昼を挟んで学校にいることが多かった私は、よく学校の斜向かいにあるローソンでコンビニ弁当を購入し学校まで持ってきてラウンジで食べていました。たまに学校の指導員も買いに来てて、「あ、お疲れ様です」みたいになることも笑。

また、コロナ禍は感染防止のためにかなり席数が減らされていました。丸テーブルが3つと壁伝いの長いテーブルがあり、各丸テーブルには椅子が2つと長いテーブルには4席ほどあった気がします。また、少しの方にはソファがありました。平日の昼間は2,3人くらいしかいなかったり教習の時間になると誰もいなかったりしますが、平日の夕方や土日は少し混みあってきます。特に教習と教習の間は行き場がなくて時間をつぶしている教習生などがラウンジでたむろしています。

5.Wi-Fi

1階のロビーと2階のラウンジ、エレベーター付近の休憩スペース(場内コースと海が見える全面ガラス張りのスペース)周辺には学校のフリーWi-Fiがあります。普通に安定した通信ができました。

「エレベーター付近の休憩スペース(場内コースと海が見える全面ガラス張りのスペース)」とはこのこと(下の写真)です。

6.自習室

2階には自習室もあります。この部屋も席数をかなり減らして4席ぐらい残していましたが、滅多に使われていないので他の教習生を気にせず勉強したい向けです。席数が減らされていた分、机は腕を広げられるくらい広々と使えました。ラウンジではスマホをいじっている大学生ぐらいの教習生がよくいてその横でガチで学科教本を開いて勉強するのに抵抗があったのでよく自習室を使っていました。ガラス張りなので廊下からは丸見えですが、1時間に1回指導員が通るくらいだったので気にせず自由に自主室を独り占めしてました。

7.他

1階のロビーでは常にテレビが流しっぱなしになっており待っている人たちが見てます。また、漫画も沢山並べられています。

2階のラウンジ横には女性用休憩室があり、たまに人がいます。プライバシーが欲しい時にドアを閉めてソファでボーっとしたりすることもありました笑。また、学科教室の奥には託児所がありましたが使っている人は見たことがありません。部屋があったのは確かですが。また、お手洗いは各階にあります。主に2階のお手洗いを使うことになると思いますが、他の人と交わりたくないというのであれば3階のを使うといいかもしれません。9割の確率で誰も来ないので事情があって歯磨きをしたいなど他の人がいない方がいいという場合にいいと思います。

Googleマップで上空からの映像がこちら(下図)です。

写真内の番号は以下の説明(道路の形状または使われている項目)を参照してください。※実際のコースに振られている番号とは異なります。

- ラインのついた道路 ※多目的

- 坂道

- 方向転換(項目) ※右・左方向転換用に2種類の形状あり

- 縦列駐車(項目)

- 踏切

- 信号のある交差点

- 障害物(駐車車両)

- S字(狭路の通行) ※全部で3種類の形状あり

- クランク(狭路の通行) ※全部で3種類の形状あり

- 見通しの悪い交差点

- 二輪車のコース(スラロームなど)

- 二輪車専用のS字・クランク

他の教習所を知らないので比べることはできませんが、いくつか特典や割引などがあります。一番あてはまる人が多いのは学割だと思います。当時大学生として申し込んだ時は11,000円の割引を受けました。学生じゃないよ!という方も何かしらの割引が適用できないか探してみたり問い合わせてみてください。何か当てはまるものがあるかもしれません。教習料金は決して安い買い物ではないので少しでも抑えたいものだと思います。知らなかったという理由で損するのは勿体ないですよね。ペア割や紹介割の他に、小樽市内のお店に置かれているパンフレットに特別優待申し込み書があったりもします。私が知る限りでは、小樽駅構内のバーガーキングに特別優待申し込み書の入ったパンフレットがありました(※今もあるとは限りません)。

また、入校時の割引ではないですが小樽市内の特定のお店で割引が適用されるカードが入校時に全員に配られます。適用回数に制限がない場合が多いので、もしかしたら役に立つ方もいるかもわからないですね(私は一度も使っていないのですが笑)。さらに、効果測定におけるチャレンジというのがあります(今もあるかは分かりませんが)。効果測定は検定を受けるために第1段階と第2段階それぞれにある模擬試験のようなものですが、基本は既定の基準を満たす成績をとらないといけません。その基準よりもさらにいい成績(何点以上を何回、といった明確な基準があります。)をとり受付に申し出れば、500円分のQUOカード(最大2枚まで)がもらえるといった内容(チャレンジ)でした。

ちなみに、紹介割では私が紹介人になることもできます(たぶん)笑。

あと下に校内で撮った写真を沢山載せておきます。